人生において最も高額な買い物が「家」といえるでしょう。

重要な買い物になるからこそ、例えばローンのこと、間取りや立地のことなど考えることは多くなります。

特に初めてマイホームを持とうとしている方にとって「家を建てるタイミング」は悩みどころではないでしょうか。

この記事では、家を建てるタイミングについて「統計データ」「ライフステージごとの考え方や経験談」「ローン返済や住宅制度についての紹介」の視点を通じて解説します。

IECOCORO編集部

群馬・栃木・宮城・山形で注文住宅の情報誌「IECOCORO(イエココロ)」を発行する編集部。WEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、地域の工務店情報のほか、多数の建築実例とイベント情報を紹介しています。

データで見る!住宅購入に適した年齢・年収・居住人数

厚生労働省は、毎年「住宅市場動向調査報告書」という資料を発表して住宅取得に関する様々なデータを公開しています。まずはこの資料を参照し、初めて注文住宅を購入する方の傾向はどうなっているのか見てみましょう。ここでは「年齢」「居住人数」「年収」という3つのデータをご紹介します。住宅購入に適したタイミングを検討する上で、大まかな目安として統計データを参考にすることもおすすめです。

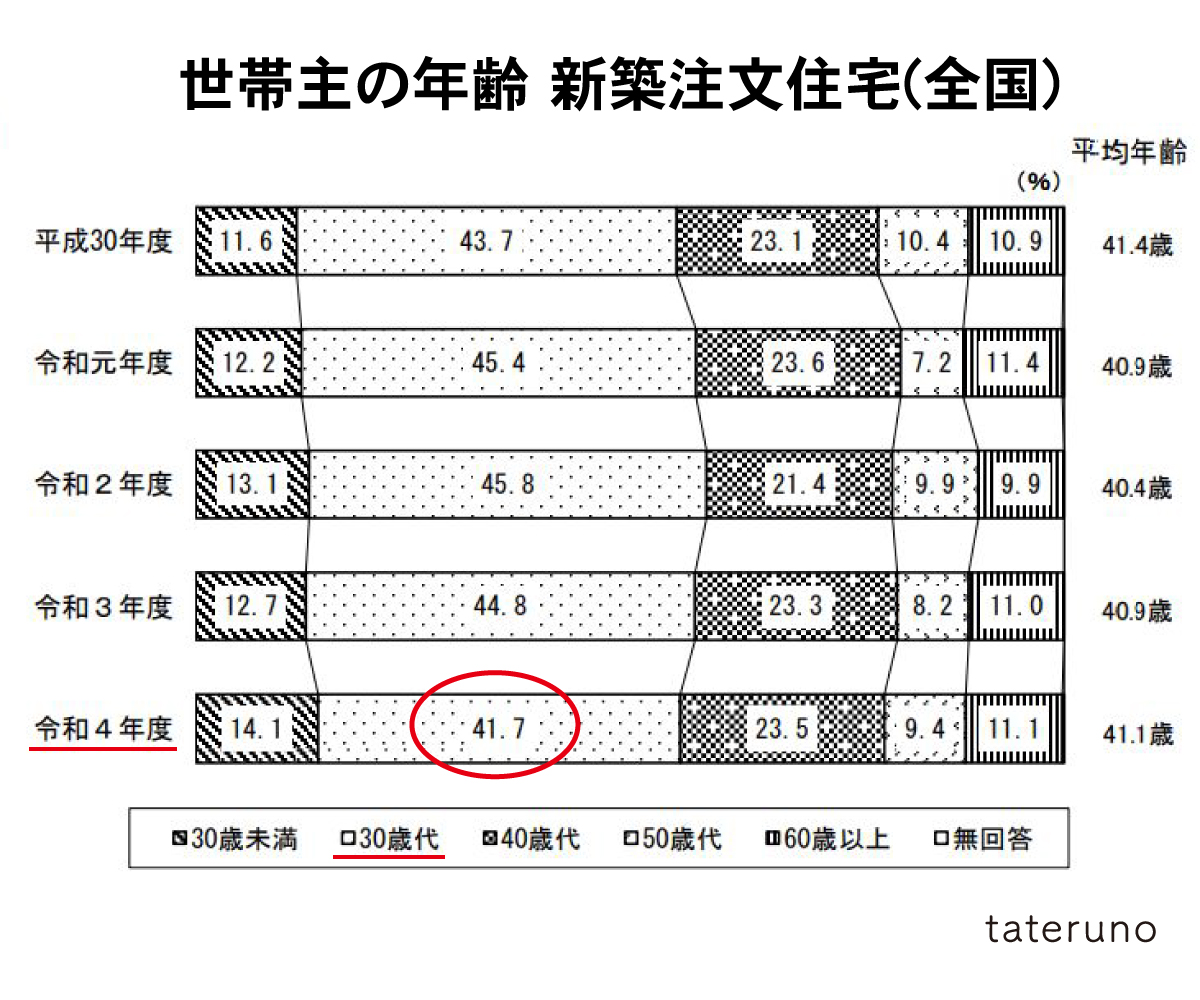

住宅の一次取得は世帯主年齢で30代が最も多い

(マークアップは執筆者による)

新築の注文住宅に関して、令和4年度の世帯主年齢を見てみると30代が41.7%と最も多いことがわかります(平均値は41.1歳)。また、同資料によると注文住宅のローン返済期間の平均値は令和元年度で「32.1年」というデータがあるので、定年退職を踏まえた完済時期を考えた結果として、30代で購入するというケースが多くなるのでしょう。

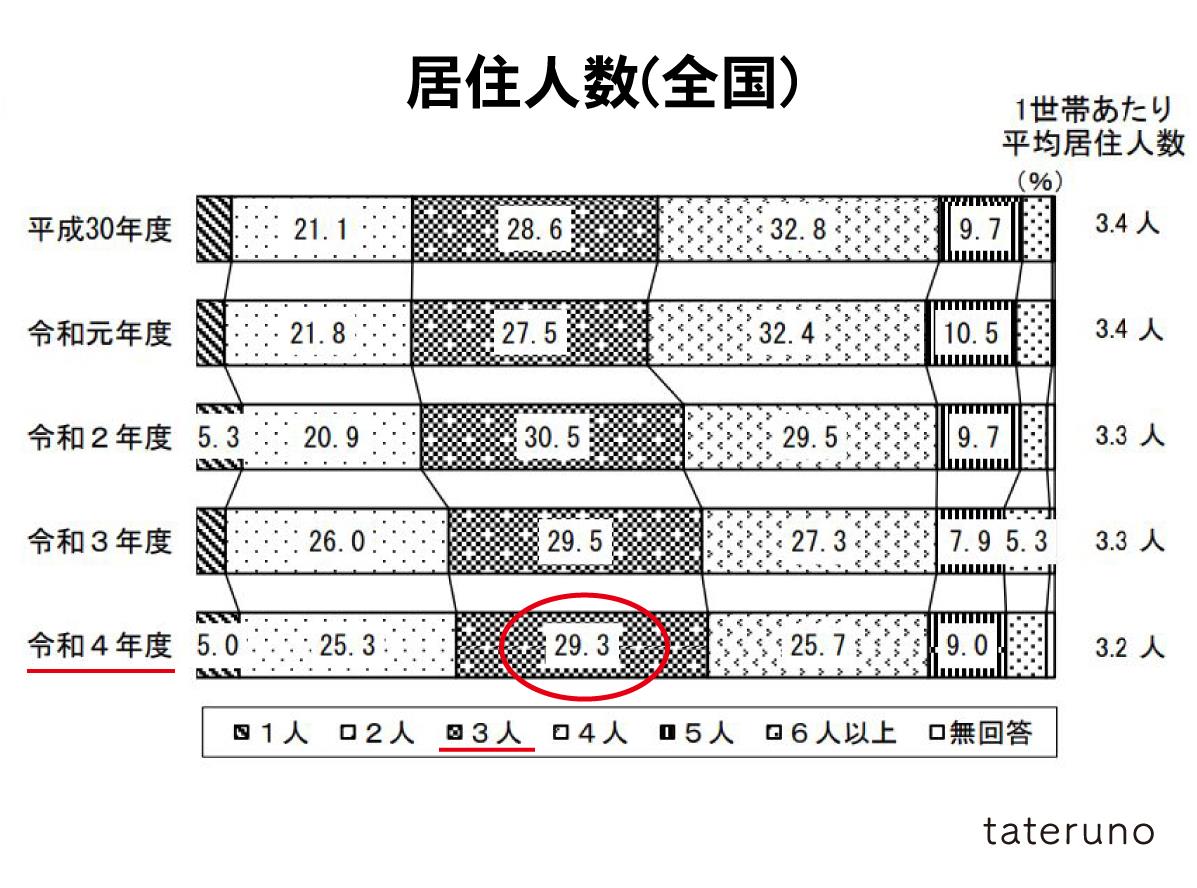

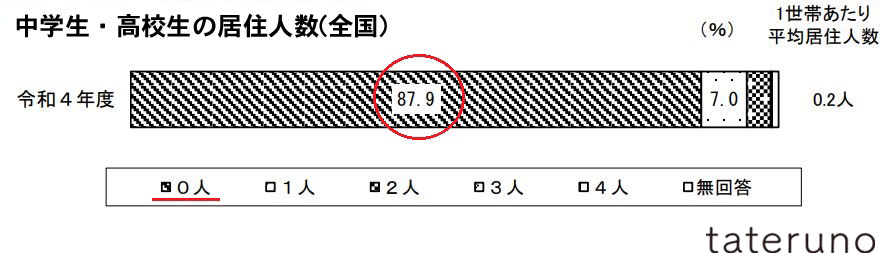

平均居住人数は3人が最も多い

(マークアップは執筆者による)

居住人数で見てみると、「3人」との回答が最も多く、平均人数は3.2 人となっています。次いで「2人」「4人」が同じ程度の割合となっています。

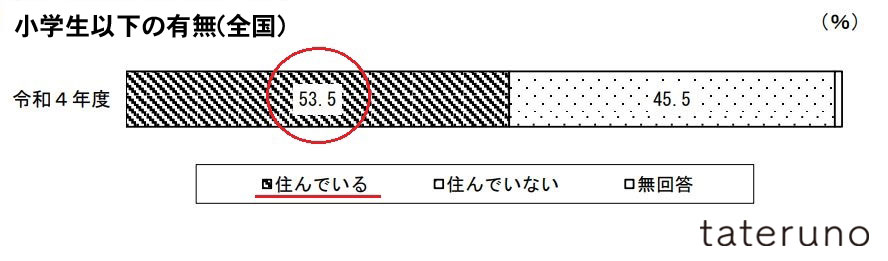

「住宅市場動向調査報告書」では、注文住宅取得世帯における子どもの居住人数に関するデータも公表しています。詳しく見てみましょう。

(マークアップは執筆者による)※以下2つも同じ

中学生・高校生の居住人数は「0人」との回答が87%にのぼっています。それでは、注文住宅を取得した方の中で、小学生以下の子どもと住んでいる割合を見てみましょう。

約半数が「住んでいる」と回答しています。

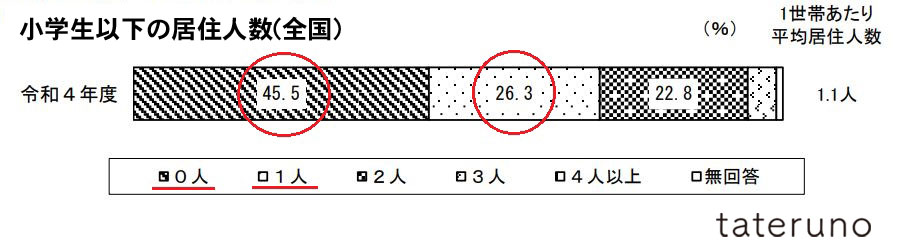

さらに、居住人数に着目してみると、以下のような結果となっています。

小学生以下の居住人数については「0人」~「1人」という結果が多くの割合を占めています。

- 注文住宅取得世帯においては、9割近くが「中学生・高校生の子どもの居住人数は0人」

- 小学生以下の子どもは「住んでいる」「住んでいない」が約半数ずつの割合

- 小学生以下の居住人数は約半数が「0人」、次いで「1人」

このことから、家を買うきっかけは「子どもができるとき」や「1人目の子育てが始まったとき」といったタイミングになっていることが推測されます。

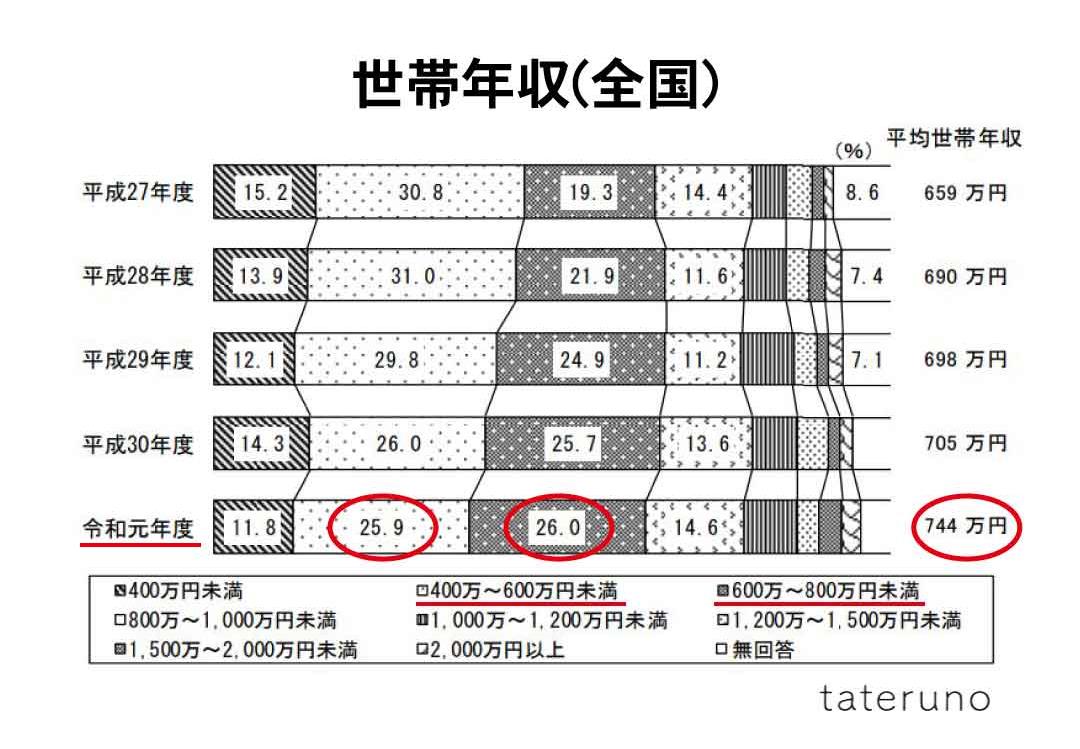

世帯年収は注文住宅の一次取得で平均744万円

世帯年収の全国平均としては、令和元年度で744万円です。一方、割合に注目すると「600万円~800万円」に次いで「400万円~600万円」も多く、金額の幅があるようです。世帯年収は、「妊娠・出産」「転職」「病気」などのライフイベントで変動することがあります。家を建てるにあたっては自分の年収を踏まえて検討することはもちろんですが、将来の家庭状況を想定して余裕を持った資金計画を立てることも大切です。

大手住宅情報サイトSUUMOの統計調査によると、頭金を貯めた額が100万円以上500万円未満の人が最多となっています。今は低金利が続いているので、頭金が少なくても購入に踏み切る方が多いようです。

頭金については下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

実際に家を建てるタイミングってどんなとき?おもな事例4選

この章では、家を建てるにあたり具体的なタイミングを解説していきます。

タイミングと一口に言っても、ライフステージに合わせて様々な事例があります。実際に家を建てた方の声もご紹介しますので、参考にしてみてください。

①結婚・出産を経て家族が増えるとき

家を建てるにあたり、結婚や出産は家族で暮らしていく場所を決めるための重要なタイミングとなります。

「子供が産まれる前か後か?」「転勤などで引越しする心配はないか?」「きょうだいが出来た時に部屋数は足りるか?」など、パートナーとよく相談して考えてみましょう。

Aさん

Aさん考えたり、打ち合わせしたりするのにまとまった時間が使えたので、妊娠より先にマイホームを購入して良かったです!

Bさん

Bさん子どものために広い部屋を1つ作っておいたけど、その後3人産まれて部屋が足りなくなりました…。最終的に部屋を分割することでなんとかなりました!

②子どもの成長に合わせて

①の「結婚・出産を経て家族が増えるとき」と少し共通する部分がありますが、こちらは子どもの成長を重視した考え方です。幼稚園入園や小学校入学前にマイホームが持てれば、転園・転校の可能性を抑えることができます。転校で人間関係や周りの環境が変わってしまうことは子どもにとってストレスとなることもあるため、そうした負担を考えるとできれば避けたいものです。早めに定住する場所を決めておければ、子どもも親もその地域のコミュニティの中での暮らしを確立できます。

Aさん

Aさん子どもは年齢とともにかかるお金が増えていくので、まだ小さいときに家を持ってしまった方が良いと思います!

Bさん

Bさん子供の友達作りやママ友作りがその土地建物からスタートできるので、頭金さえあれば、子どもが産まれたタイミングでマイホームを持った方が良いかもしれません。

③昇進・昇格で年収が上がったとき

年収が上がることで、住宅ローンの審査にも通りやすくなりますし、支払いも少し余裕を持って行えます。収入面が潤ってきた段階でマイホームを検討するのもタイミングとしては丁度いいと思われます。

Aさん

Aさんマイホームは人生の中で一番大きな買い物なので、年収に見合った家を慎重に検討しました。

Bさん

Bさん定年までに返済終了と考えると30代前半くらいが勝負だと思います。とにかく仕事を頑張って年収を上げること。昇進できれば一番かな……。

④ローン返済の見込みを立てたタイミング

前章でも少し触れましたが、住宅ローンの返済期間は平均32.1年というデータが出ています。年収は上がっていくだけではなく、勤務先の状況により下がったりする可能性もある為、上限に余裕を持った返済計画を立てることが重要です。

Aさん

Aさん住宅ローン返済を軽くするため、子供が小学生に上がるタイミングギリギリまで貯金をして、同じ地区内で家を建てました。

Bさん

Bさん最初の10年位は住宅ローン控除もあって余裕があるように感じましたが、控除が無くなったタイミングで子供の教育費が増えていたので、控除期間中にもう少し貯金しておけばよかったです。

Cさん

Cさん最低でも20年先~定年後を予測した返済計画を立ててから住宅購入に踏み切りました。途中の軌道修正も当然あると思った方がよいと思います。

知っているとトクする制度!上手く使って憧れのマイホームを建てよう

冒頭でも述べましたが、マイホームの購入は一生の中でも非常に大きな買い物になります。様々な住宅制度をうまく活用して負担を減らすことも重要なポイントです。この章ではおもな住宅制度を2つご紹介します。

住宅ローン控除

住宅ローンを利用して家を購入した時に、毎年末の住宅ローン残高から一定額が所得税などから控除される制度です(条件により控除額は変動)。新築住宅をはじめ、中古住宅の購入や100万円を超えるリフォームや増築・改築でも利用可能です。控除を受けるためには要件を満たす必要があり、一般住宅を新築・取得した場合は下記すべての要件に該当することが控除対象の条件となります。

引用:国税庁サイト(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm)

- (1)住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること

- (2)家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること(注)

- (3)床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること

- (4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること

- (5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済するものであること

- (6)控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること

- 注:家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満(令和5年12月31日までに建築確認を受けたものに限ります。)であっても控除を受けることができますが、その場合は、(6)の要件が1,000万円以下となります。

令和6年度税制改正において、省エネ基準への適合が認められた住宅のみ控除を受けられるようになりました。具体的にどのような条件で控除対象となるかは、政府発表の下記資料に詳しく説明されています。

住宅ローン控除についてのリーフレット

子育てエコホーム支援事業(令和6年スタート)

こちらは子育て世代や若者夫婦世帯対象の制度です。省エネ性能の高い新築住宅の取得や住宅の省エネ改修などに対して政府が支援を行うことで、子育て世帯や若者夫婦世帯による省エネ投資を促進し、2050年のカーボンニュートラルの実現を図ることを目的とした事業となります。1戸につき長期優良住宅であれば100万円、ZEH住宅であれば80万円の補助金が出る制度となります。詳細は国土交通省の「子育てエコホーム支援事業」のサイトをチェックしてみてください。

住宅制度を調べる時に頻出する「ZEH」とは何でしょうか。経産省資源エネルギー庁の公式ホームページでは下のように説明されています。

ZEHとは、これからの時代の標準になるべき新しい家のかたちです。

経済産業省サイトより

net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の略語で、「エネルギー収支をゼロ以下にする家」という意味になります。つまり、家庭で使用するエネルギーと、太陽光発電などで創るエネルギーをバランスして、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にする家ということです。

これらの制度を活用することは、金銭的な負担を減らせることはもちろんですが、省エネルギーに配慮した性能の高い家を選べるきっかけにもなります。安心・安全に長く住める家を検討することも大切でしょう。

本記事のまとめ!家を建てるタイミングを考えること=家族の未来を考えること

家を建てるタイミングは様々ですが、本記事で述べてきたように「結婚・出産」「昇進・昇格」「ローン返済の見込み」など、人生の節目での決断となることが多いです。

マイホームのことを考える時間は、必然的にパートナーや子どもとの未来を考える時間になります。お金のこと、子どもの成長のこと、老後のことなど、この機会に見直したり話し合ったりすることはとても大切です。

家を建てることは一生のうち、そう何度もありません。国も様々な住宅支援制度を実施して、家づくりを後押ししてくれます。じっくり相談し合い、自分たちに合ったタイミングを見つけましょう。

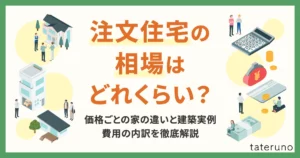

家づくりのタイミングが決まったら、次はお金のことを考えてみましょう。注文住宅の相場や費用について、下記の記事で解説していますので、予算を決める際にぜひ参考にしてください。

イエココロのWEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、群馬・栃木・宮城・山形を中心とした工務店情報やモデルハウス情報のほか、多数の「建築実例」を紹介しています。お近くにお住まいの方は、ぜひチェックしてください。