注文住宅は、家を建てる土地や建築会社を自分で選んで特注で建てる住宅です。家に対してとことんこだわりたい人や、間取りやデザインを追求したいという人にとって魅力的な選択肢になります。

家の購入を検討するとき、注文住宅にするのか、建売・分譲住宅にするのか迷う人は多いでしょう。

本記事では、注文住宅と建売・分譲住宅との違い、それぞれのメリット・デメリットから失敗しないためのポイントまで紹介します。自分らしい家づくりのスタートを切るために、ぜひ参考にしてください。

監修者 高橋 良彰

一級建築士事務所 高橋良彰建築研究所 / 一級建築士

建築を学び始めた武蔵野美術大学時代から設計事務所スタッフやハウスビルダー勤務、また、「住まいの学校『住学』すがく」等これまで様々なかたちで建築に関わってきました。

この仕事の一番の魅力は“人との出会い”だと思っています。

「快適な省エネ住宅をローコストに供給する」を信条とする新住協会員。

住まい手の要望や想いを反映させた住まいづくりをモットーとしています。

注文住宅とは?特徴と3つの種類をわかりやすく解説

注文住宅は土地や建築会社を選んで特注で建てる住宅

注文住宅とは、家を建てる土地や建築会社を自分で選び、特注で建てる住宅のことです。

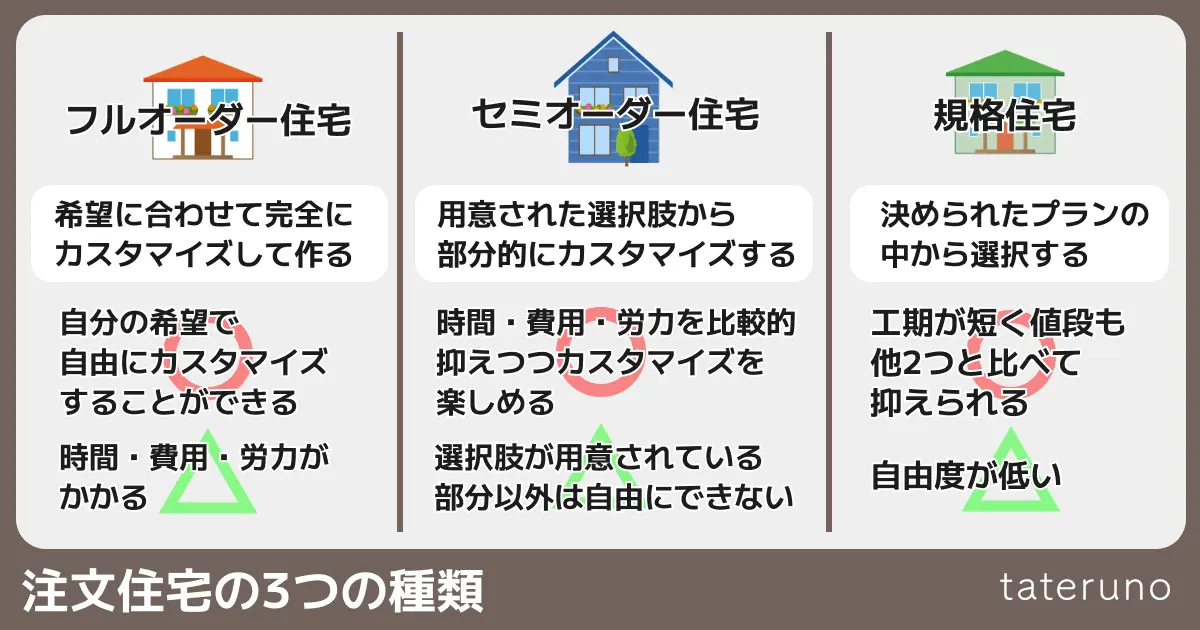

注文住宅には、大きく分けてフルオーダー住宅、セミオーダー住宅、規格住宅の3つの種類があります。

この3つは価格や納期、自由度が異なりますが、実ははっきりとした定義はなく、会社によってその位置づけは微妙に違います。以下で概要を見ていきましょう。

フルオーダー住宅|希望に合わせて完全にカスタマイズする住宅

フルオーダー住宅は、希望に合わせて完全にカスタマイズしてつくる住宅です。

理想的な住まいを実現するために、土地の形状や環境、予算などを考慮しつつ、間取り・外観デザイン・内装仕様・設備機器など、建物のあらゆる要素を一から考えてつくります。

完全なカスタマイズが可能なため、自分の希望や生活様式に合った家を建てることができますが、完成までには時間・費用・労力がかかります。

| メリット | 自分の希望で自由にカスタマイズすることができる |

| デメリット | 時間・費用・労力がかかる |

セミオーダー住宅|部分的にカスタマイズできる住宅

セミオーダー住宅は、部分的にカスタマイズできる住宅です。通常、建物のメインの間取りや基本的な構造は決まっていますが、外観や内装の色やデザイン、キッチンやバスルームの設備機器などを用意された選択肢から選びます。

一般的にセミオーダー住宅はフルオーダー住宅よりも建設期間が短く、コストも抑えることができます。

完全なカスタマイズと比較すると物足りない部分もありますが、完全に一からではなくともある程度自分で選びたい、という方にはぴったりの選択肢です。

| メリット | 時間・費用・労力を比較的抑えつつカスタマイズを楽しめる |

| デメリット | 選択肢が用意されている部分以外は自由にできない |

規格住宅|いくつかのプランの中から選んで建てる住宅

規格住宅は、建築会社があらかじめ設定しているいくつかのプランの中から選んで建てる住宅です。企画型住宅とも呼ばれ、間取りや外観のデザイン、内装仕様などはあらかじめ定められており、大まかな形が決まっている場合が多いです。

規格化されたプランのため建築計画や素材が効率化されており、比較的短期間で完成させることが可能で、値段もフルオーダー住宅やセミオーダー住宅と比べて抑えられます。

プランを選ぶだけなら建売・分譲住宅とあまり変わらないのではないかと思ってしまうかもしれませんが、建売・分譲住宅との最大の違いは土地を自由に選べるところです。土地を既に持っている人や、住む土地にはこだわりたいけれど家自体は規格化されたもので良いと考えている人にはぴったりの住宅です。

| メリット | 工期が短く値段も他2つと比べて抑えられる |

| デメリット | 自由度が低い |

3種類の注文住宅にはそれぞれ長所と短所があります。自分たちでどれくらい決めていきたいのか、絶対に外せない条件は何なのかなどを考え、希望に沿った建て方を選びましょう。

高橋 良彰

高橋 良彰規格住宅やセミオーダー住宅のコストパフォーマンスも年々向上しています。

この2種類を一通りチェックしてみて、満足できるものが見つけられなかった場合にフルオーダー住宅を検討するという形にすると、その後の住まいづくりに対するご自分たちの考えも整理できるかと思います。

注文住宅のメリット・デメリット

注文住宅は家族の人数や暮らし方に合わせて思い通りの家づくりが可能ですが、時間や費用が多くかかる住宅でもあります。

本章では、注文住宅におけるメリットとデメリットを詳しく紹介しますので、ぜひ参考にして、後悔のない家づくりに役立ててください。

注文住宅の5つのメリット

- ①建てる土地から吟味できる

-

注文住宅は、自分や家族の希望条件に合わせて土地を自由に選ぶことができます。自分たちに合った土地を選ぶことで、より満足度の高い住環境を実現することができるでしょう。

- ②自分の好みや生活様式に合わせて自由に設計できる

-

注文住宅は、自分や家族の希望に合わせて間取りや内装、外装などを自由に決めることができます。自分の生活様式に合わせて設計することができるため、理想の家をつくることが可能です。

- ③建築会社を自由に選べる

-

注文住宅は、建築を依頼する会社を自分や家族の好みに合わせて自由に選ぶことができます。それぞれの会社の特徴を比較し、予算や希望条件に合った会社を選びましょう。

- ④耐震性や断熱性に優れた住宅を建てることができる

-

注文住宅では、耐震性や断熱性にこだわった住宅を建てることが可能です。一定の基準を満たして長期優良住宅1や低炭素建築物2の認定を受けると、補助金を申請できたり住宅ローンの金利引き下げなどの融資が受けられたりするなど金銭的にもメリットがあります。

- ⑤建築現場・建築過程が確認できる

-

注文住宅では、基礎工事から骨組みや壁内工事の段階まで、建築現場の進行を実際に見ることができます。疑問点を直接質問したり、建築過程を確認することで、納得のいく住まいが実現しやすくなるでしょう。

高橋 良彰

高橋 良彰注文住宅の最大の魅力は、自分たちのライフスタイルや価値観を細部まで反映できるところです。

間取りやデザインはもちろん、素材や設備に至るまで徹底的にこだわることで世界に一つだけの家を建てることができ、既成の住宅では得られない大きな満足感を手に入れることができます。

また、「自分で住まいづくりに参加した!」という気持ちから、住み始めてからの家に対する愛着も大きくなるでしょう。

注文住宅の4つのデメリット

- ①入居までに時間がかかる

-

注文住宅は、建物の建築計画と土地探しを行ってからの着工になりますので、すでに完成している建売・分譲住宅を買うより入居までにかかる時間が長いです。入居したい時期が決まっている場合は、早めのスケジューリングが重要になります。

- ②費用を予測しにくい

-

注文住宅は、予算内で計画がきれいに収まったとしても、実際の作業を進める中で思わぬ追加費用が発生することがあります。万が一に備えて、余裕を持った資金計画を立てる必要があるでしょう。

- ③完成した建物がイメージとズレる可能性がある

-

注文住宅は、契約段階で実物がありません。建売・分譲住宅のように実物を見てから購入するわけではないため、建物が完成した後でイメージと違うと感じる可能性があります。

- ④売却を考えた時、凝りすぎた建物は売れにくい場合がある

-

将来的に建物の売却を考えた時、買いたい人がいないと売買が成立しません。ユニークすぎるデザインや特殊な設備、高価すぎる豪邸などの住宅は需要が限られ、売れるまでに時間がかかる傾向があります。

高橋 良彰

高橋 良彰注文住宅は自由度が高い反面、打ち合わせや設計に時間がかかり、完成までに時間を要します。また、全てを自分たちで決める必要があるため、知識がない場合は迷ってしまう場面も多いでしょう。

後悔しないためには、建築会社の担当者としっかり話し合う必要があります。

注文住宅と建売・分譲住宅はどっちがいい?違いと選び方

新築の家が欲しいと考えた時、注文住宅を建てるという方法のほかに建売・分譲住宅を買うという選択肢もあります。

しかし、注文住宅と建売・分譲住宅はどのような違いがあるのでしょうか?以下で詳しく見てみましょう。

注文住宅は契約してから建てる家

注文住宅は、建築を依頼する会社に自分の希望や要望を伝えて特注で建てる住宅です。土地の選定から建築を依頼する会社、家の間取りやデザインまで、自分の希望に合わせてカスタマイズすることができます。

建売・分譲住宅は完成した状態で買う家

建売・分譲住宅は、すでに出来上がった住宅を購入する形になります。自由度は注文住宅より低くなってしまいますが、購入から入居までが早いことと金額のわかりやすさが魅力的です。

分譲住宅と建売住宅は「土地と建物がセットであり、建物が完成した状態で売っている」という点でほとんど同様の意味として使われますが、分譲住宅は分譲地に建てられた住宅、建売住宅は分譲地以外の場所に建てられた住宅になります。

なお、物件によっては「こういう建物を建てる計画です」と届出・宣伝したうえで、建物自体は未完成の状態で売り出すケースもありますが、建物が完成していなくても建築が始まっていれば基本的に間取りを変更することはできません。

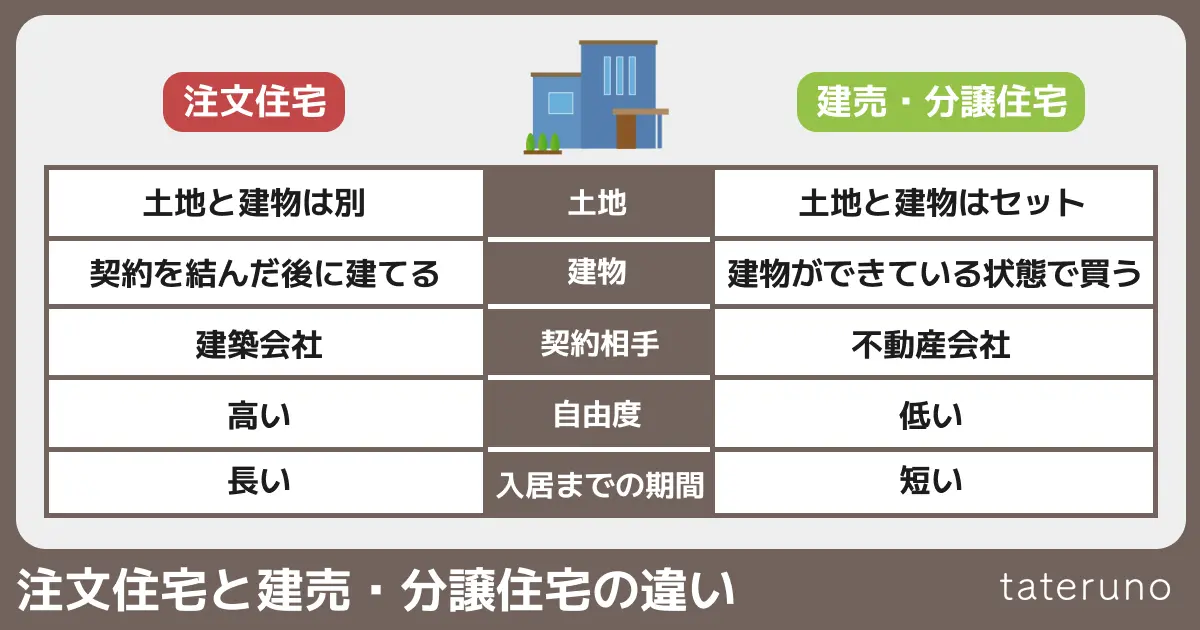

注文住宅と建売・分譲住宅の違い比較表

注文住宅と建売・分譲住宅の違いをわかりやすく比較したものが以下の表です。

| 注文住宅 | 建売・分譲住宅 | |

| 土地 | 土地と建物は別 | 土地と建物がセット |

| 建物 | 契約を結んだ後に建てる | 建物ができている状態で買う |

| 契約相手 | 建築会社 | 不動産会社 |

| 自由度 | 高い | 低い |

| 入居までにかかる時間 | 長い | 短い |

注文住宅と建売・分譲住宅はそれぞれ違った特徴がありますから一概にどちらが良いとは言えません。しかし、それぞれの家がおすすめな人の傾向はありますので、次項で詳しく紹介します。

住宅の選び方:注文住宅がおすすめの人

以下で紹介する条件に当てはまる人は、注文住宅がおすすめと言えます。

- 土地を既に持っている

- 土地は持っていないが、家の立地にはこだわりたい

- 家の間取りや設備、デザインに対してこだわりがある

- 性能の良い家に住みたい

- スケジュールに余裕がある

- 家を建築する過程もしっかり見たい

住宅の選び方:建売・分譲住宅がおすすめの人

一方、以下のような条件に当てはまる人は建売・分譲住宅がおすすめです。

- 土地を持っておらず、立地に特にこだわりがない

- 家の間取りや設備、デザインに強いこだわりはない

- 家を建てるまでの計画や話し合いが煩わしい

- 早く入居したい

高橋 良彰

高橋 良彰費用については様々な条件で変わってきますが、時間と労力については注文住宅の方が建売・分譲住宅よりも多くかかってしまいます。しかし、その分満足度が高く、納得のいく家を建てることができるでしょう。

注文住宅にかかる平均費用と引き渡しまでの流れ

注文住宅の建築を計画する時、費用と引き渡しまでの流れが気になる人も多いのではないでしょうか。

本章では、注文住宅にかかる費用と、予算別にどのような家が建つのかを概説します。また、全体像をつかむために、計画から引き渡しまでの流れも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

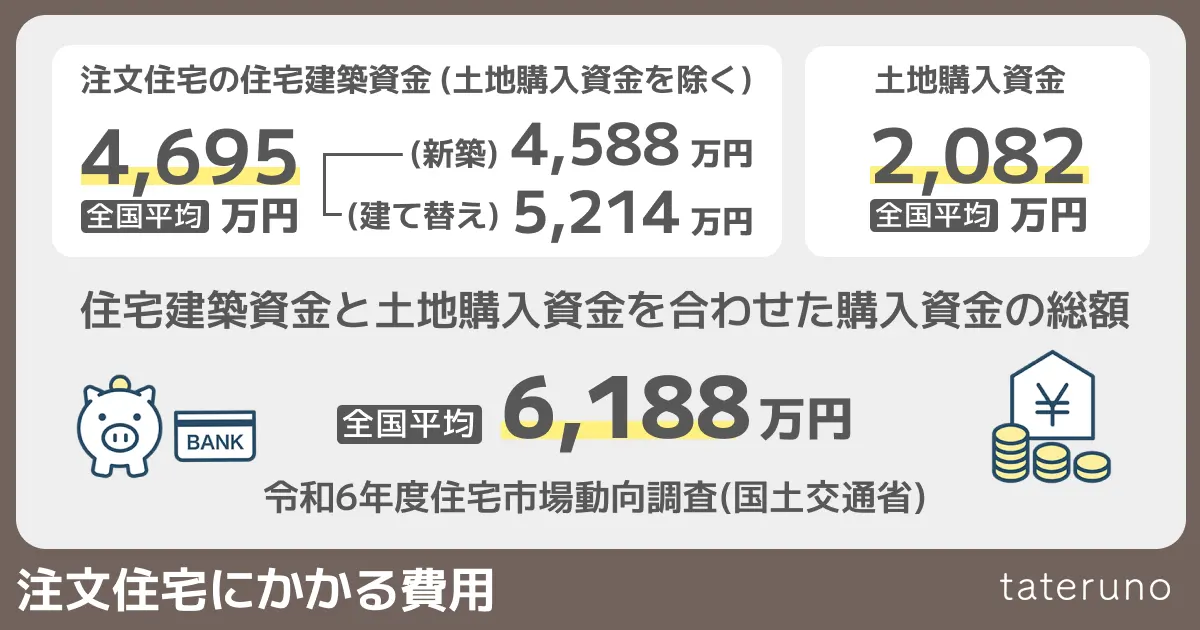

注文住宅にかかる平均費用

国土交通省の令和6年度住宅市場動向調査によれば、土地購入資金を除いた注文住宅の住宅建築資金は全国平均で4,695万円(新築世帯のみでは4,588万円、建て替え世帯では 5,214万円)となっています。

住宅建築を建築するにあたって土地を購入した場合の土地購入資金は、全国平均で 2,082万円、住宅建築資金と土地購入資金をあわせた購入資金の総額をみると、全国平均で 6,188万円です。

| 注文住宅の住宅建築資金 (土地購入資金を除く) | 4,695万円 | 4,588万円(新築) |

| 5,214万円(建て替え) | ||

| 土地購入資金 | 2,082万円 | |

| 住宅建築資金と土地購入資金の総額 | 6,188万円 | |

上記の金額は全国の平均金額で、家そのものの建築費用は全国的に大きな差はありません。しかし、土地の価格は地域によって大きく異なり、都市部に近づくほど高騰する傾向があります。

以下は、住宅金融支援機構の2024年度フラット35利用者調査で土地付き注文住宅の融資を受けた人の、地域別の土地取得費用と住宅建設費用の平均です。

| 土地取得費用 | 住宅建設費用 | |

| 全国 | 1,495万円 | 3,512万円 |

| 首都圏 | 2,285万円 | 3,505万円 |

| 近畿圏 | 1,826万円 | 3,366万円 |

| 東海圏 | 1,359万円 | 3,615万円 |

| その他地域 | 985万円 | 3,549万円 |

同じ予算でも、地方と都市部では購入できる土地の広さや立地条件が大きく変わることがわかります。家づくりの計画には、建築費だけでなく土地の価格も慎重に考慮することが重要です。

各予算別の注文住宅のイメージ

注文住宅は、かけられる予算によって外観や内装、性能が大きく変わります。しかし、具体的にどのように変わってくるのか想像がつかない人も多いのではないでしょうか。

以下で、1,000万円台から4,000万円台まで、それぞれの価格帯の予算でできる家づくりの特徴やイメージを紹介します。ぜひ、予算計画を立てる時の参考にしてください。

予算1,000万円台でつくる注文住宅には、次のような特徴があります。

- シンプルな間取りで、必要最低限の設備を備えたコンパクトな家になる

- 建材や設備は建築会社が標準仕様として設定しているものが中心になる

- 自由度は低めだが、土地選びや間取りの工夫で快適な空間は実現できる

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

予算2,000万円台でつくる注文住宅には、次のような特徴があります。

- 予算1,000万円台と比較して、間取りの自由度やデザインの選択肢が増える

- 建材や設備の一部は、建設会社の標準仕様より高級なものが選択できる

- 基本性能を重視しつつ、好みやライフスタイルを反映した家づくりが可能になる

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

予算3,000万円台でつくる注文住宅には、次のような特徴があります。

- デザインや間取りの自由度が高く、細部にこだわった住宅が建築できる

- 高性能な断熱材や最新の設備、デザイン性の高い建材を選ぶことができる

- 環境に配慮したエネルギー効率の良い家も選択肢に入る

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

予算4,000万円台でつくる注文住宅には、次のような特徴があります。

- 最新の技術や流行を取り入れ、機能性やデザイン性を高いレベルで追求できる

- 環境に配慮したエネルギー効率の良い家が建てられる

- 自分や家族のこだわりのポイントの多くが実現できる

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。

注文住宅の引き渡しまでのスケジュール

注文住宅は建売・分譲住宅と違い、計画を立てて土地や建築会社を探し、打ち合わせを重ねた後着工しますので、多くの時間がかかります。フルオーダーの注文住宅の場合、計画の検討から竣工・引渡しまでに9ヶ月~1年あまりかかることが多く、土地や建築会社探しが難航するとより多くの時間が必要になります。

入居したい時期が決まっている場合、全体の工程を把握して早めに行動することが重要です。以下で入居までのスケジュールを簡単に解説しますので、参考にしてください。

ざっくり①予算計画・希望整理から③仮プラン決定・土地の購入が2~3カ月、④工事請負契約から⑤本プラン決定が3~4カ月、⑥着工から⑦竣工・引き渡しが4~6カ月程度です。ただし、注文住宅の建設期間はケースによるため、あくまで一般的な目安になります。

注文住宅のスケジュールについてより詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【一級建築士に聞く】注文住宅で失敗しないための4つのポイント

注文住宅を建てようと考える時、初めての経験で失敗してしまわないか不安になる人も多いのではないでしょうか。注文住宅の建築には多くの費用と時間がかかりますから、心配なポイントは事前に確認しておきたいですよね。

本章では、失敗を防ぐために特に重要な4つのポイントをQ&A形式でわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

モデルハウスを見学する時、気を付けた方が良いポイントはありますか?

モデルハウスと実際の住宅の大きさの違いに注意しましょう。

モデルハウスは実物で内装や設備を確認できるという点で非常に参考になりますが、建物のサイズが実際の住宅と異なることが多いです。広々としたモデルハウスに惹かれて、そのイメージで建築計画を進めると、完成後に想像より窮屈であると感じてしまうかもしれません。

高橋 良彰

高橋 良彰可能であれば、実際のオーナー宅を訪問したり、完成現場見学会に参加したりしましょう。特に二世帯住宅を検討している場合は、生活動線を確認するために実際のサイズの建物見学がおすすめです。

満足度の高い建築計画を立てるためのコツはありますか?

わからないことや疑問点は何でも相談できるよう、担当者と信頼関係を築くことが重要です。

満足できる家を建てるためには、自分自身が建築計画に納得していることが重要です。

契約を結ぶ前に、担当者が自分の要望をきちんと聞いてくれるか、自社の得意不得意を説明して希望に合わせたプランを提案してくれるか、現実的でない要望に対して代替案や修正案を提案してくれるかなどを確認しましょう。「何でもできます」と言い切る人や、自社の考えを押し付ける人には注意が必要です。

高橋 良彰

高橋 良彰注文住宅では、一般的に平面プランを見ながら打ち合わせを行っていきますが、慣れていないと平面図のみで立体的にイメージすることは難しいです。

せっかくの注文住宅ですから、遠慮せずに担当者にCGやパース、模型などを用意してもらい、具体的にイメージできる分かりやすい方法で丁寧に説明してもらいましょう。

工事が着工してから計画を変更することはできますか?

タイミングや変更内容によっては、追加費用や工期の延長が発生することがあります。

早めの段階であれば窓の位置や大きさ、壁紙の変更、コンセントの配置など細かい部分は対応してもらえることが多いですが、追加費用や工期の延長が発生することがあり、資金計画やスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。

高橋 良彰

高橋 良彰着工後の変更を受け付けていない会社もあるため、契約をする時には着工後の変更がどの程度可能かは確認しておきましょう。

変更のタイミング次第で対応できる場合もありますが、契約前に確認しておくとトラブルを防ぐことができます。

建築会社を決める時、建築費用やプランの内容以外に確認した方が良いポイントはありますか?

建築後の費用やアフターサービス・保証についても契約前に確認しましょう。

新築住宅は「住宅品質確保促進法」により、引き渡し後10年以内に主要な部分に瑕疵(かし:工事不備、欠陥など)が見つかった場合について、売主・建築会社が無償補修などをしなくてはならないと定められています。

これによりどの会社に依頼しても最低限の保証は受けられることになっていますが、アフターサービスの内容は会社ごとに大きく異なります。

高橋 良彰

高橋 良彰大手のハウスメーカーなどは、長期の保証や24時間体制のコールセンター、定期メンテナンス制度などを用意しています。

ただし、その分を費用に上乗せしていることもありますから、自分が何を重視するべきなのかよく考える必要があります。

間取りやデザイン、設備など、家づくりで後悔しがちなポイントについては、別の記事で詳しく解説しています。具体的な失敗事例を交えながら、解決法を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

おしゃれな平屋や高性能な注文住宅はなぜ人気?実例付きで解説

住宅建築は、技術開発と理論の蓄積によって年々進化を続けている分野です。また、住宅に求められる要素は社会情勢やライフスタイルの変化に大きく影響を受けるため、流行は常に変化します。そのような中、近年注目を集めているのは平屋と高性能住宅です。

では、平屋や高性能住宅は何故今人気が高まっているのでしょうか?以下で、WEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」に掲載されている平屋と高性能住宅の実例とともに解説します。

平屋の実例10選:暮らしやすさとデザインの自由度の高さで人気を集める

平屋住宅は、1階建てで階段がなく、生活空間がまとまっているバリアフリー設計が特徴的で、子育て世帯からシニア世帯まで幅広い層から支持を得ています。土地の形状や広さに合わせて柔軟なプランニングが可能な点も魅力的で、自分の好みに合わせたおしゃれな外観や内装が実現しやすいです。

高性能住宅の実例10選:長期的なランニングコストを重視する人から支持される

高断熱・高気密にこだわった工法や素材を使用したり、最新技術を取り入れたりした高性能な住宅は、そうでない住宅と比べて建設費用が高額になりがちです。しかし、長期的にみると光熱費の削減や環境負荷の低減につながり、長く快適に暮らすことが可能になります。

このような両者の特徴から考えると、近年の注文住宅では住む人にとって安全で快適な生活空間を長く維持できることが重要視されているようです。また、家自体の大きさを広く取るのではなく、コンパクトにつくって素材や設備、性能やデザインにこだわる傾向もみられます。家族構成が小規模化している現代ならではの需要と言えるかもしれません。

メリットだけでなくデメリットも把握して理想の家づくりを

注文住宅の建築は、自分や家族の希望を反映させた理想的な住環境を実現してくれます。しかしメリットと同時にデメリットも存在し、ただ建売・分譲住宅を買うよりもやることはとても多いです。予算やスケジュールの管理、設計の詳細な検討、信頼できる建築会社の選定がとても大切になります。

せっかく家が完成したのにイメージと違った、という事態にならないためにも、本記事を参考に、慎重に計画を立てて心から満足できる住まいを手に入れましょう。

注文住宅の相場や必要な費用について、より詳しく知りたい場合は以下の記事で解説していますので、併せてご覧ください。

- 国土交通省:「令和6年度住宅市場動向調査」

- 国土交通省:「住宅性能表示制度」

- 国土交通省:「長期優良住宅のページ」

- 国土交通省:「低炭素建築物認定制度 関連情報」

- 国土交通省:「住宅の品質確保の促進等に関する法律」

- 住宅金融支援機構:「2024年度フラット35利用者調査」

- 長期優良住宅認定基準は、

①住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること

②住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

③地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること

④維持保全計画が適切なものであること

⑤自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること です。 ↩︎ - 低炭素建築物の認定基準は、市街化区域等内に建築されており、

①省エネ基準を超える省エネ性能を持つこと。かつ低炭素化に資する措置を講じていること

②都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること

③資金計画が適切なものであること です。 ↩︎

イエココロのWEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、群馬・栃木・宮城・山形を中心とした工務店情報やモデルハウス情報のほか、多数の「建築実例」を紹介しています。お近くにお住まいの方は、ぜひチェックしてください。

IECOCORO編集部

群馬・栃木・宮城で注文住宅の情報誌「IECOCORO(イエココロ)」を発行する編集部。WEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、地域の工務店情報のほか、多数の建築実例とイベント情報を紹介しています。