注文住宅を建てる時には、建築費用以外にもさまざまな「諸費用」が発生します。この諸費用には、具体的にどのような費用が含まれるのでしょうか?中身がよく分からないと不安になりますよね。

また、見積もりで「諸費用」が高すぎると感じた場合、金額の妥当性を確かめたいと思うこともあるかもしれません。しかし諸費用の内容や金額にはたくさんの要素が関わっていますから、見慣れない見積もりの内容を理解するのは簡単ではないでしょう。

本記事ではこれらの疑問や不安を解消するために、注文住宅の「諸費用」について詳しく解説していきます。

監修者 高橋 良彰

一級建築士事務所 高橋良彰建築研究所 / 一級建築士

建築を学び始めた武蔵野美術大学時代から設計事務所スタッフやハウスビルダー勤務、また、「住まいの学校『住学』すがく」等これまで様々なかたちで建築に関わってきました。

この仕事の一番の魅力は“人との出会い”だと思っています。

「快適な省エネ住宅をローコストに供給する」を信条とする新住協会員。

住まい手の要望や想いを反映させた住まいづくりをモットーとしています。

注文住宅の諸費用とは?詳しい内訳と費用の一覧

注文住宅の「諸費用」の目安は費用全体の約10%

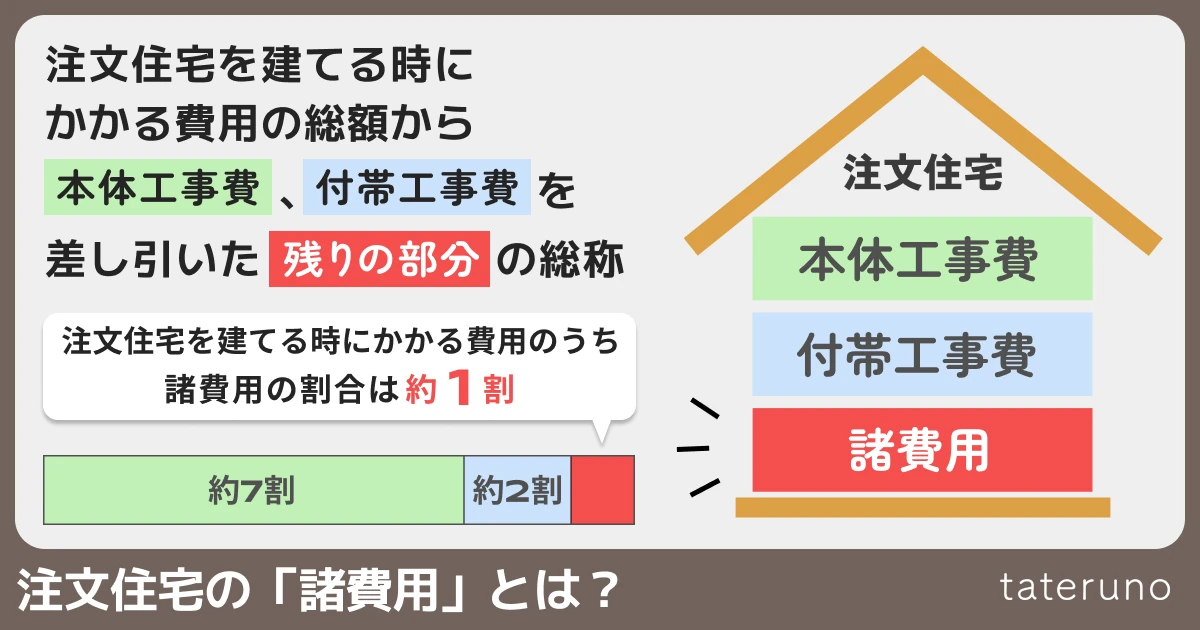

注文住宅を建てる時にかかる費用は、本体工事費・付帯工事費・諸費用の3つに分けられます。

- 本体工事費

-

建物本体の工事にかかる費用で、費用全体の約7割を占めます。

- 付帯工事費

-

住宅の建築に付帯する工事にかかる費用で、外構工事や植栽のための費用などがあります。全体の約2割程度です。

- 諸費用

-

費用全体の総額から本体工事費・付帯工事費を差し引いた残りの費用の総称です。税金や司法書士への報酬、各種手続きの手数料などが含まれ、「その他費用」と合わせて費用全体の約1割程度が相場と言われています。

引っ越し費用・仮住まいの家賃・新居で使用する家電購入費などは、注文住宅を建てる時にかかる費用とは別に「その他費用」として計算するのが一般的です。

高橋 良彰

高橋 良彰注文住宅における諸費用は、かかる費用全体の1割に満たない場合もあります。

しかし諸費用を見落として予算計画を立ててしまうと、建築会社と契約をして話がまとまった後に予期せぬ追加費用が発生して計画の変更を余儀なくされてしまうかもしれません。

諸費用にはどのようなものがあり、どのくらいの金額がかかるのか事前にしっかり把握してから予算計画を立てましょう。

注文住宅の諸費用の内訳3分類

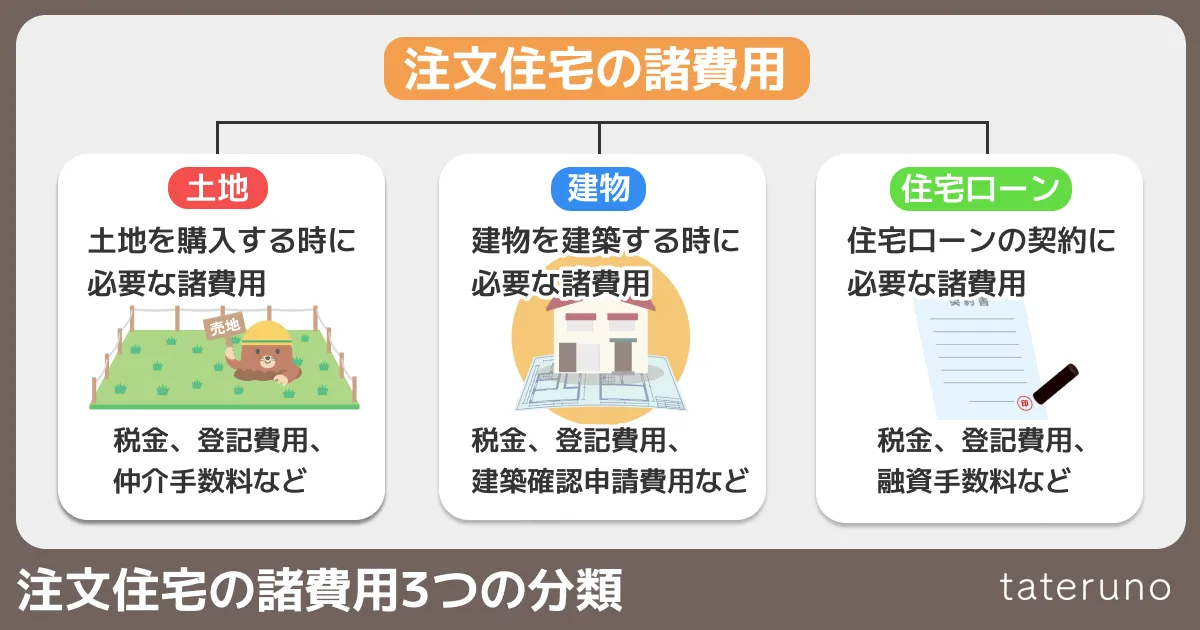

注文住宅の諸費用は、大きく分けて①土地を購入する時に必要な諸費用、②建物を建築する時に必要な諸費用、③住宅ローンの契約に必要な諸費用の3つに分けられます。

①土地を購入する時にかかる諸費用の一覧

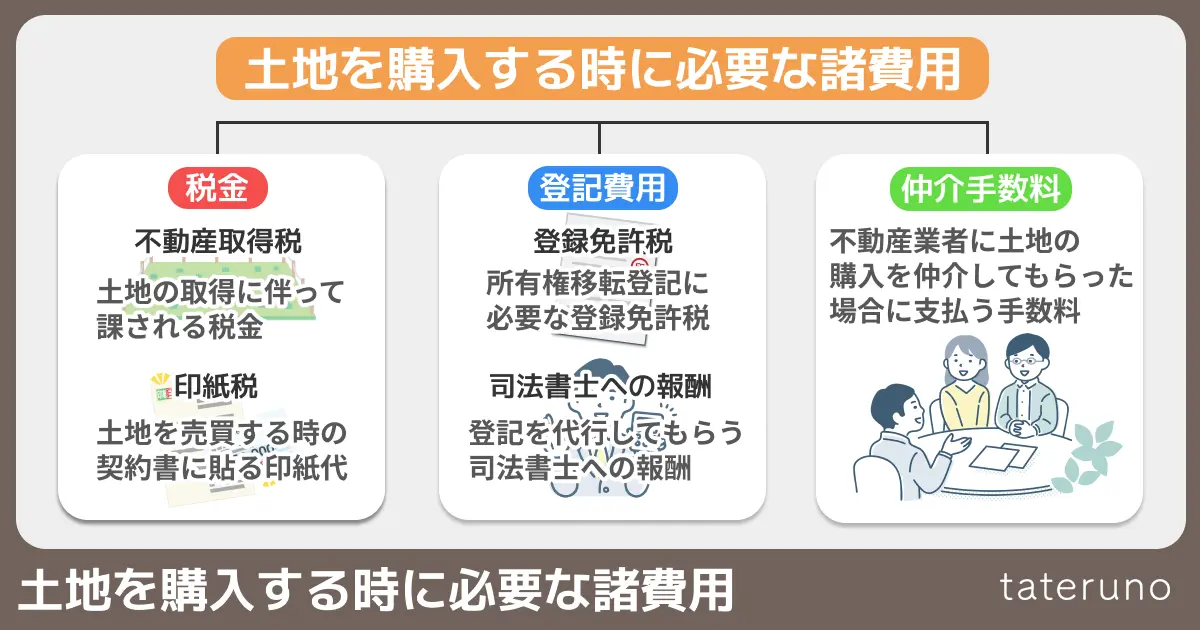

土地を購入する時にかかる諸費用は、大きく税金・登記費用・仲介手数料の3つに分類できます。具体的な内訳は以下の通りです。

- 税金

- 不動産取得税

- 印紙税

- 登記費用

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

- 仲介手数料

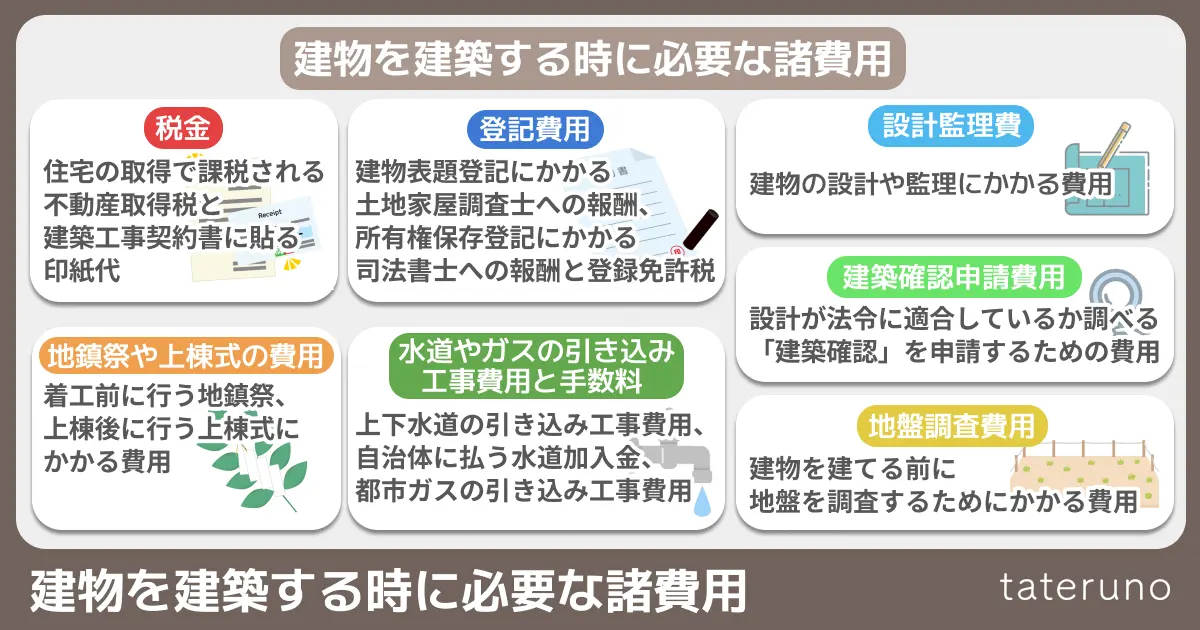

②建物の建築に必要な諸費用の一覧

建物を建築する時に必要な諸費用は、税金・登記費用のほか、水道やガスの引き込み工事費用、地鎮祭や上棟式の費用、設計監理費・建築確認申請費用・地盤調査費用など多岐に渡ります。具体的な内容は以下の通りです。

- 税金

- 不動産取得税

- 印紙税

- 登記費用

- 登録免許税

- 土地家屋調査士への報酬

- 司法書士への報酬

- 水道・ガスの引き込み工事費用

- 地鎮祭や上棟式の費用

- 設計監理費

- 建築確認申請費用

- 地盤調査費用

高橋 良彰

高橋 良彰建築にかかる費用をどのように分類するかは厳密に決まっているわけではありません。設計監理費や建築確認申請費用を本体工事費に含めたり、水道・ガスの引き込み工事費用を付帯工事費に含めたりする建築会社もあります。

見積もり全体を見て、項目を一つ一つ確認することが大切です。わからないところは遠慮せずに建築会社に質問しましょう。

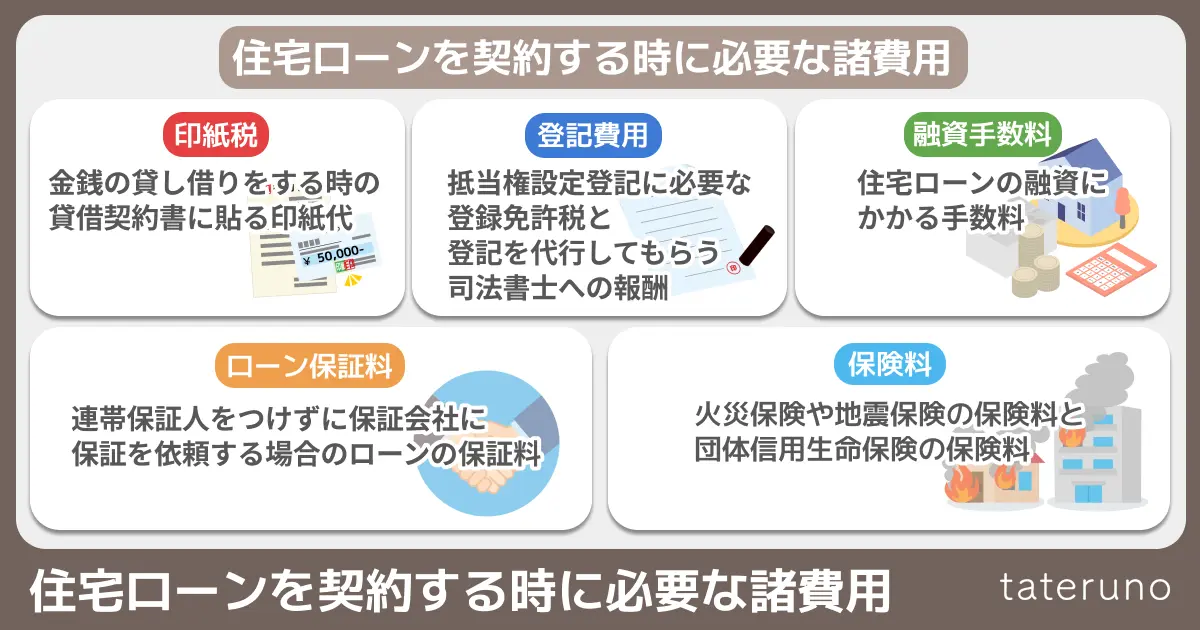

③住宅ローンの契約にかかる諸費用の一覧

住宅ローンの契約に必要な諸費用には、税金・登記費用のほか、保険料やローン保証料、融資手数料があります。具体的な内容は以下の通りです。

- 税金

- 印紙税

- 登記費用

- 登録免許税

- 司法書士への報酬

- 保険料

- 火災保険や地震保険の保険料

- 団体信用生命保険の保険料

- ローン保証料

- 融資手数料

土地を購入する時に必要な諸費用

土地を購入する時に必要な諸費用には①税金、②登記費用、③仲介手数料の3つがあります。

| 税金 | 不動産 取得税 | 土地の取得に伴って課される税金 |

|---|---|---|

| 印紙税 | 土地を売買する時の契約書に貼る印紙代 | |

| 登記費用 | 登録免許税 | 不動産の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う 「所有権移転登記」に必要な税金 |

| 司法書士への 報酬 | 「所有権移転登記」を代行してもらう司法書士への報酬 | |

| 仲介手数料 | 土地の購入を不動産業者に仲介してもらった場合に支払う仲介手数料 | |

税金〈不動産取得税・印紙税〉

土地を購入する時にかかる税金には、土地の取得に伴って課税される不動産取得税と土地を売買する時の契約書に貼る印紙税があります。

不動産取得税

土地の取得に伴って課される税金です。税額は原則「固定資産税評価額の4%」ですが、2027年3月31日までは税率が3%に軽減されるほか、宅地の場合は固定資産税評価額が1/2に減額されます。

さらに、住宅を新築する場合は条件を満たすことで、税額の控除を受けることができます。

税額の控除が受けられる条件

新築住宅の軽減措置の条件(建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下で、居住するための建物であること)を満たした上で、以下のいずれかに該当すれば、土地の不動産取得税が軽減されます。

- 「土地を取得してから3年以内に、その土地に住宅を建てること」かつ「住宅が新築されるまで、土地を所有し続けていること」

- 先に取得した土地を新築前に譲渡した場合、土地の取得から3年以内に、譲渡先がその土地に住宅を新築していること

- 住宅が新築されてから1年以内に、その住宅を建てた人がその住宅の敷地(土地)を取得していること

控除額は下記の2つのうち、金額の大きい方となります。

- 45,000円(税額45,000円未満はその金額)

- 土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(1戸につき200㎡まで)×3%

- 固定資産税

-

固定資産税は、自己所有の土地や建物にかかる毎年の地方税です。

毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるため、年の途中で土地を購入した場合は、売主が当該年の固定資産税を納付する義務があります。

- 固定資産税評価額

-

固定資産税評価額は、固定資産税を計算するための基準となる固定資産の価値です。

購入価格や販売価格とは異なります。土地の場合は公示価格の約70%が目安とされ、地域や形状などが評価に影響します。建物の場合、新築時は購入価格(または請負工事金額)の60%が目安です。

公示価格は毎年1月1日時点の価格で、その年の3月に国土交通省から発表されます。また、固定資産税評価額は3年に一度「評価替え」が行われ、金額が見直されます。

印紙税〈土地の売買契約書〉

土地売買の契約書に貼る印紙代です。

金額は土地の売買価格によって変動し、2027年3月31日までの契約に関しては軽減措置が適用されます。

金額ごとの印紙代一覧

| 売買金額 | 印紙代 | 軽減措置後の印紙代 |

|---|---|---|

| 10万円超50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

登記費用〈所有権移転登記〉

土地を購入する時にかかる登記費用には、不動産の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う「所有権移転登記」に必要な登録免許税と登記を代行してもらう司法書士への報酬があります。

登録免許税

不動産の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う「所有権移転登記」に必要な税金です。

税額は固定資産税評価額の2%で、2026年3月31日までは税率が1.5%となる軽減措置が適用されます。

司法書士への報酬

所有権移転登記を代行してもらう司法書士への報酬です。

司法書士が受け取る報酬は各司法書士が自由に定められるため、依頼する司法書士によって金額が変動します。相場は3~9万円程度です。

仲介手数料

土地を購入する時に不動産業者に仲介してもらった場合、仲介してくれた会社に対して仲介手数料を支払います。

仲介手数料は、売買価格によって以下のように上限が決められています。

| 売買価格 | 手数料の計算方法 |

|---|---|

| 200万円以下 | 物件価格×5%×1.1(消費税) |

| 200万円超400万円以下 | (物件価格×4%+2万円)×1.1(消費税) |

| 400万円超 | (物件価格×3%+6万円)×1.1(消費税) |

高橋 良彰

高橋 良彰売主との契約内容によっては、この他に「固定資産税清算金(売主と買主が取得の日から年末までの期間の所有日数に応じて、固定資産税と都市計画税を負担し合う)」がかかるケースもあります。

〈金額シミュレーション〉土地の購入時に必要な諸費用

ここで、次の条件をもとに、土地を買う時に必要な諸費用をシミュレーションしてみます。

- 土地代(150㎡):1,500万円

- 固定資産税評価額は70%の1,050万円と仮定

- 建築予定の住宅面積は100㎡

- 2026年3月31日までに購入

| 項目 | 計算方法 | 金額 |

|---|---|---|

| 不動産取得税 | 固定資産税評価額×1/2×3%-控除額(※) | 0円 |

| 印紙税 | 2万円→1万円に軽減 | 1万円 |

| 登録免許税 | 固定資産税評価額×1.5% | 15万7,500円 |

| 司法書士への報酬 | 3~9万円程度 | 5万円 |

| 仲介手数料 | (物件価格×3%+6万円)×1.1(消費税) | 56万1,000円 |

| 合計 | ― | 77万8,500円 |

※控除額:「1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡上限)×3%」=21万円

上記の場合、土地の購入時にかかる諸費用は77万8,500円となります。これに加え、土地の売主や購入時期に応じて、固定資産税清算金の支払いが発生する場合もありますので注意しましょう。

以下の金額シミュレーターで、土地の購入に必要な諸費用を計算できます。固定資産税評価額は正確な数字を出すことができないため、あくまで目安の金額となりますが、ぜひ参考にしてください。

不動産取得税の目安は?円です

印紙税は?円です

登録免許税の目安は?円です

司法書士への報酬は?円です

仲介手数料の上限は?円です

土地を購入する時の諸費用の目安の金額は

?円 です

※固定資産税評価額は公示価格の70%で計算しています。

※軽減措置が適用されるものは、軽減された数字で算出しています。ただし、不動産取得税については住宅の新築に伴う税額控除を受ける前の金額になります。

建物を建築する時に必要な諸費用

建物を建築する時に必要な諸費用には①税金、②登記費用、③水道やガスの引き込み工事費用と手数料、④地鎮祭や上棟式の費用、⑤設計監理費、⑥建築確認申請費用、⑦地盤調査費用などがあります。

| 税金 | 不動産取得税 | 住宅の取得に伴って課される税金 |

|---|---|---|

| 印紙税 | 建築工事契約書に貼る印紙代 | |

| 登記費用 | 登録免許税 | 所有権の登記のない不動産に所有権を登記する 「所有権保存登記」にかかる税金 |

| 土地家屋調査士への報酬 | この建物の所有者は自分であると国に登録する 「建物表題登記」を代行してもらう土地家屋調査士への報酬 | |

| 司法書士への報酬 | 「所有権保存登記」を代行してもらう司法書士への報酬 | |

| 水道・ガスの引き込み工事費用 | 水道 | 上下水道の引き込み工事費用 |

| 自治体に払う水道加入金 | ||

| ガス | 都市ガスの引き込み工事費用 | |

| 地鎮祭や 上棟式の費用 | 地鎮祭 | 神主への謝礼・玉串料・お供え物代など |

| 上棟式 | お供え・ご祝儀・飲食費など | |

| 設計監理費 | 建物の間取りを図面に起こす設計料と、 工事が設計図通りに行われているかをチェックする監理料の総称 | |

| 建築確認 申請費用 | 建物が法令に適合しているかを事前にチェックする 「建築確認」を申請するための費用 | |

| 地盤調査費用 | 建物を建てる前に地盤を調査するためにかかる費用 | |

税金〈不動産取得税・印紙税〉

建物を建築する時にかかる税金には、住宅の取得に伴って課税される不動産取得税と建築工事契約書に貼る印紙税があります。

不動産取得税

建物の取得に伴って課される税金で、原則「固定資産税評価額×4%」で算出されます。ただし、2027年3月31日までは税率が3%に軽減されます。

また、新築の戸建て住宅の場合、「建物の延べ床面積が50㎡以上240㎡以下で、居住するための建物であること」という条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます(長期優良住宅の場合は1,300万円)。

印紙税〈工事請負契約書〉

建築工事の契約書に貼る印紙代です。金額は建築工事の金額によって変動し、2027年3月31日までの契約に関しては軽減措置が適用されます。

※金額別の印紙代については、土地の項目にある「金額ごとの印紙代一覧」を参照してください。

登記費用〈建物表題登記・所有権保存登記〉

建物を新築で入手した場合、この建物の所有者は自分であると国に登録する「建物表題登記」と、所有権の登記のない不動産に所有権を登記する「所有権保存登記」の2つの登記が必要です。

登記を専門家に依頼する場合、「建物表題登記」は土地家屋調査士への報酬、「所有権保存登記」は司法書士への報酬が発生します。また、所有権保存登記には登録免許税がかかります。

土地家屋調査士への報酬〈建物表題登記〉

建物表題登記を代行してもらう土地家屋調査士への報酬です。

土地家屋調査士が受け取る報酬は、司法書士と同様に自由に定められるため、依頼する土地家屋調査士によって金額が変動します。目安は8~10万円程度です。

司法書士への報酬〈所有権保存登記〉

所有権保存登記を代行してもらう司法書士への報酬で、依頼する司法書士によって金額は変動します。相場は1.5~4.5万円程度です。

登録免許税〈所有権保存登記〉

所有権の登記のない不動産に所有権を登記する「所有権保存登記」に必要な税金です。

金額は固定資産税評価額の0.4%で、2027年3月31日までは税率が0.15%となる軽減措置が適用されます。特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅であれば、さらに0.1%まで軽減されます。

長期優良住宅・認定低炭素住宅とは?

- 長期優良住宅

-

国が定めた長期優良住宅認定制度の基準をクリアし、「長く安心・快適に暮らせる」と認定を受けた住宅のことです。以下の基準を満たすことで認定されます。

- 長期に使用するための構造及び設備を有していること

- 居住環境等への配慮を行っていること

- 一定面積以上の住戸面積を有していること

- 維持保全の期間、方法を定めていること

- 自然災害への配慮を行っていること

参考:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「長期優良住宅とは」

- 認定低炭素住宅

-

CO2排出削減を目指して、環境に配慮した仕組みや設備を導入した住宅を指します。再生可能エネルギーの利用設備や断熱性能など、いくつかの条件を満たすことで所管行政庁(都道府県、市又は区)から認定を受けると認められます。認定基準は以下の通りです。

- 省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス20%以上となること

- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること

- 省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が、基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)

- その他の低炭素化に資する措置が講じられていること

参考:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会「低炭素建築物とは」

水道やガスの引き込み工事費用と手数料

建物を建築する時にかかる上下水道の引き込み工事にかかる費用と自治体に払う水道加入金、都市ガスの引き込み工事にかかる費用です。

上下水道の引き込み工事費用

近くの道路を通っている水道本管から給水管を分岐させ、敷地内に引き込む工事にかかる費用です。

およそ1m(メートル)あたり1.5万円程度かかり、引き込む距離によって金額が変動します。相場は30~50万円程度になります。

自治体に支払う水道加入金

水道の維持管理費用を利用者間で公平に負担するため、新たに水道を設置する人が支払う加入金です。

自治体ごとの規定や水道管の口径によって異なりますが、30万円ほどが目安です。

都市ガスの引き込み工事費用

近くの道路を通っているガス本管からガス導管を分岐させ、敷地内に引き込む工事にかかる費用です。

およそ1m(メートル)あたり1万円程度かかり、ガス導管の長さによって金額が変動します。相場は10~20万円程度です。

地鎮祭や上棟式の費用

建物を建築する時、工事の着工前には神主を呼んで工事の安全を祈願する「地鎮祭」を、工事の上棟後にはこれまでの工事の無事に感謝し、建物が無事に完成することを祈願する「上棟式」を行います。

地鎮祭

神主への謝礼(玉串料・初穂料)やお供え物代、近隣への挨拶回り用の粗品代などに費用が発生します。儀式後に宴会をする場合は飲食費もかかりますが、最近では仕出し弁当で済ませる場合もあります。

目安の金額は6~11万円前後ですが、地域の慣習や参加人数によって変動します。

上棟式

お供え物代や工事関係者に渡すご祝儀代などに費用がかかります。宴会をする場合は飲食費も必要ですが、地鎮祭と同様に、最近では仕出し弁当を配って済ませることも増えています。地域によっては餅まきなどを行う習慣もあり、その場合は餅代も必要です。

目安の金額は10万円前後ですが、こちらも地域の慣習や参加人数によって変動する点に注意しましょう。

設計監理費

建物を建築する時に必要な設計監理費は設計料・監理料の総称で、建築会社によっては本体工事費に含まれていることもあります。金額の設定は建築会社によって異なりますが、おおよそ工事費の10~20%が目安の金額です。

建築確認申請費用

建物を建てる前に、建物の設計が法令に適合しているかなどを事前にチェックする「建築確認」を申請するための費用です。金額は自治体ごとの規定や床面積によって変動し、建築会社によっては設計監理費に含まれていることもあります。

一般的には、建物の床面積が100㎡未満の場合は申請手数料が2~3万円程度、100㎡以上の場合は申請手数料が5~10万円程度です。手続きや書類作成・代行までを含めるとさらに料金がかかる場合もあります。

地盤調査費用

建物を建てる前に地盤を調査するためにかかる費用で、金額は調査方法によって変動します。

一般的な費用の目安は5~10万円程度ですが、調査の結果地盤の改良が必要になった場合には別途地盤改良工事が必要となり、状態に応じて50~150万程度追加費用が発生することもあります。

〈金額シミュレーション〉建物の建築時に必要な諸費用

住宅を建てる際にかかる諸費用を、次の条件をもとにシミュレーションしてみます。

- 建物本体価格(100㎡):2,500万円

- 固定資産税評価額は60%の1,500万円と仮定

- 土地家屋調査士の報酬:8万円

- 水道の引き込み距離:25m

- ガス管の引き込み距離:10m

- 2027年3月31日までに建築

| 項目 | 計算方法 | 金額 |

|---|---|---|

| 不動産取得税 | 固定資産税評価額-1,200万円×3% | 9万円 |

| 印紙税 | 2万円→1万円に軽減 | 1万円 |

| 登録免許税 | 固定資産税評価額×0.15% | 2万2,500円 |

| 土地家屋調査士への報酬 | 8~10万円程度 | 8万円 |

| 司法書士への報酬 | 1.5~4.5万円程度 | 3万円 |

| 上下水道引き込み工事費用 | 1.5万円×25m | 37万5,000円 |

| 水道加入金 | 30万円程度 | 30万円 |

| 都市ガスの引き込み工事費用 | 1万円×10m | 10万円 |

| 地鎮祭の費用 | 6~11万円程度 | 8万円 |

| 上棟式の費用 | 10万円前後 | 10万円 |

| 設計管理費 | 本体工事費に含む | 0円 |

| 建築確認申請費用 | 5~10万円程度 (100㎡以上) | 10万円 |

| 地盤調査費用 | 5~10万円 (調査費のみ) | 10万円 |

| 合計 | ― | 138万7,500円 |

このケースでは、住宅を建築する際に138万7,500円の諸費用がかかります。立地や地域の慣習など、土地の条件によって変動するものも多いため、実際にかかる金額は建築会社に確認するとよいでしょう。

以下の金額シミュレーターで、建物の建築に必要な諸費用を計算できます。固定資産税評価額は正確な数字を出せないため目安の金額になりますが、ぜひ参考にしてください。

建物を建築する時の諸費用の目安は

?円 です

※軽減措置が適用されるものは、軽減された数字で算出しています。

※固定資産税評価額は公示価格の60%で計算していますが、実際には新築の建物でまだ固定資産税評価額がつけられていない場合は、法務局の定める固定資産評価額の基準となる価格で計算します。

※不動産取得税は、軽減措置の適用された新築の戸建て住宅を想定し、固定資産税評価額から1,200万円を引いた額で計算しています。そのため、建物価格2,000万円までは計算結果が0円です。

住宅ローンを契約する時に必要な諸費用

住宅ローンの契約に必要な諸費用には①印紙税、②登記費用、③保険料、④ローン保証料、⑤融資手数料などがあります。

| 税金 | 印紙税 | 金銭の貸し借りをする時の貸借契約書に貼る印紙代 |

|---|---|---|

| 登記費用 | 登録免許税 | 貸したお金が返ってこない時に担保の不動産を売却して回収できる抵当権を設定する「抵当権設定登記」にかかる税金 |

| 司法書士への報酬 | 「抵当権設定登記」を代行してもらう司法書士への報酬 | |

| 保険料 | 火災保険や地震保険の保険料 | |

| 団体信用生命保険の保険料 | ||

| ローン保証料 | 連帯保証人をつけずに保証会社に依頼する場合のローンの保証料 | |

| 融資手数料 | 住宅ローンの融資にかかる手数料 | |

印紙税〈住宅ローンの契約書〉

住宅ローンにおける印紙税は金銭の貸し借りをする時の貸借契約書に貼る印紙代で、金額は借入金額によって変動します。土地の購入や建物の建築工事の契約と異なり、軽減措置は適用されないため注意しましょう。

| 借入金額 | 印紙代 |

|---|---|

| 10万円超50万円以下 | 400円 |

| 50万円超100万円以下 | 1,000円 |

| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 2万円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 6万円 |

登記費用〈抵当権設定登記〉

住宅ローンを契約する時に必要な登記費用には、貸したお金が返ってこない時に担保の不動産を売却して回収できる抵当権を設定する「抵当権設定登記」に必要な登録免許税と、登記を代行してもらう司法書士への報酬があります。

司法書士への報酬

抵当権設定登記を代行してもらう司法書士への報酬です。

先述の通り、司法書士の受け取る報酬は各司法書士が自由に定められます。そのため、依頼する司法書士によって金額は変動しますが、目安は3~6万円程度です。

登録免許税

貸したお金が返ってこない時に、担保の不動産を売却して回収できる抵当権を設定する「抵当権設定登記」に必要な税金です。金額は借入金額の0.4%ですが、2027年3月31日までは税率が0.1%となる軽減措置が適用されます。

保険料

住宅ローンを契約する時に必要な保険料には、火災保険や地震保険の保険料と団体信用生命保険の保険料があります。

多くの場合、住宅ローンの利用には火災保険への加入が必須です。しかし、地震保険は任意加入で火災保険のオプションのような扱いのため、地震保険単独で加入することはありません。

団体信用生命保険は任意加入の場合もありますが、多くの住宅ローンでは加入が借り入れの必須条件となっています。

火災保険料・地震保険料

火災や地震などの災害で建物に被害が出た場合に、損害を補償してくれる火災保険や地震保険に支払う保険料です。

保険料は地域や住宅の構造、保険の補償内容によって変動します。金額の目安は、火災保険のみであれば年額で0.4~1万円程度です。火災保険と地震保険をセットで申し込む場合は、年額で4~6万円程度になるでしょう。

団体信用生命保険料

住宅ローン返済期間中に契約者が病気や事故で重い障害が残ったり亡くなったりして、返済が不可能な状態になった場合に住宅ローンの返済を肩代わりする団体信用生命保険に支払う保険料です。

保険料は保険の補償内容によって変動します。一般的には、金利として0.1~0.4%前後を住宅ローン契約時の金利に上乗せすることが多いです。

ローン保証料

住宅ローンを契約する時に必要なローン保証料は、連帯保証人をつけずに保証会社に保証を依頼する場合に必要になる費用で、金額は保証会社によって変動します。一般的には、金利として0.2%前後を住宅ローン契約時の金利に上乗せすることが多いです。

融資手数料

住宅ローンの融資にかかる手数料で、金融機関により定額型と定率型が存在します。定額型は3~10万円程度、定率型は借入金額の1~3%が目安の金額で、消費税が加算されます。定率型の場合、借入金額が大きくなるほど融資手数料も大きくなることに注意が必要です。

〈金額シミュレーション〉住宅ローンの契約時に必要な諸費用

住宅ローンを借り入れる時にかかる諸費用を、次の条件をもとにシミュレーションしてみましょう。

- 土地と建物の総額:4,000万円

- 頭金:500万円

- 住宅ローンの借入額:3,500万円

| 項目 | 計算方法 | 金額 |

|---|---|---|

| 印紙税 | 2万円 | 2万円 |

| 登録免許税 | 借入額×0.1% | 3万5,000円 |

| 司法書士への報酬 | 3~6万円程度 | 4万円 |

| 火災保険料・地震保険料 | セットで年4~6万円程度 | 5万円 |

| 団体信用生命保険料 | ローンの金利に上乗せ (0.1~0.4%前後) | 0万円 |

| ローン保証料 | ローンの金利に上乗せ (0.2%前後) | 0万円 |

| 融資手数料 | 3,500×2% | 70万円 |

| 合計 | ― | 84万5,000円 |

住宅ローンで3,500万円を借り入れる際には、84万5,000円の諸費用がかかります。保険の内容や金融機関などによって金額が変動するため、条件などは契約前にしっかり確認することをおすすめします。

以下の金額シミュレーターで、建物の建築に必要な諸費用を計算できます。ただし、団体信用生命保険とローン保証料については、多くの場合住宅ローンの金利に上乗せという形になるため、計算には含めていません。

印紙税は ?円です

登録免許税の目安は ?円です

司法書士への報酬は ?円です

保険料の目安は ?円です

融資手数料の目安は ?円です

借入時の諸費用の合計の目安は

?円 です

※軽減措置が適用されているものは、軽減された数字で算出しています。

住宅ローンは各金融機関が多様な種類を用意しています。比較するのは大変な作業ですが、大きな金額に関わってきますので慎重に検討しましょう。

今回のシミュレーションでは、諸費用は合計で301万1,000円となり、土地と建物の総額4,000万円の10%以内に収まりました。ただし、諸費用は軽減措置の有無をはじめ、さまざまな条件によって金額が変動します。実際にかかる費用については、建築会社に相談することをおすすめします。

また、別の記事で家の建築や購入にかかる税金について詳しく解説しています。各税金の軽減措置や住宅ローン減税、金額のシミュレーション事例も紹介していますので、ぜひご覧ください。

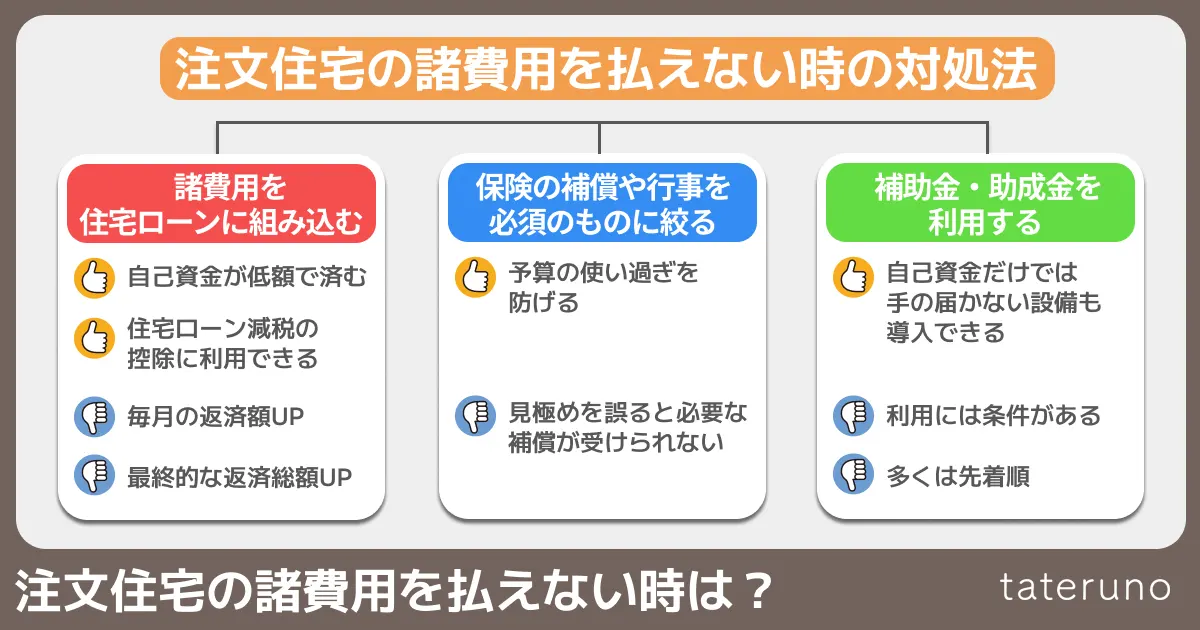

注文住宅の諸費用を払えない時は?|対処法と節約のポイント

諸費用は原則自己資金、つまり預金も含めた手元にある現金で用意する必要があります。しかし一括で用意するとなるとかなり大きな金額になりますから、「現金で払いきれるか不安がある」「可能な限り節約したい」と考える人も多いのではないでしょうか。

以下で、注文住宅の諸費用を払えない時、また諸費用を節約する際に重要な3つのポイントを解説します。

①諸費用を住宅ローンに組み込む

金融機関によりますが、諸費用は住宅ローンに組み込めます。ただし、組み込める諸費用と組み込めない諸費用があります。

また、諸費用の住宅ローンへの組み込みはメリットとデメリットの両方が存在します。

組み込める諸費用と組み込めない諸費用がある

住宅ローンに組み込めるもの・組み込めないものは、大別して以下のようになっています。

| 組み込める諸費用 | 事務手数料・保証料・印紙代・登記費用・仲介手数料・火災保険料・地盤調査費用・地盤改良費用・水道負担金など |

|---|---|

| 組み込めない諸費用 | 不動産取得税・固定資産税・都市計画税など |

詳しい分類は各金融機関によるため確認が必要ですが、基本的には印紙税以外の税金は組み込めない、その他の費用は組み込めると考えてよいでしょう。

諸費用を住宅ローンに組み込むことによるメリットとデメリット

諸費用を住宅ローンに組み込むことによるメリットとデメリットは、以下のようなものが考えられます。

| メリット | ・最初に用意しなければならない現金が少なくて済む ・住宅ローン減税制度の控除に利用できる |

|---|---|

| デメリット | ・毎月の返済額が高くなる ・現金で支払うより返済総額が大きくなる |

当座の用意するべき現金が減ることは大きなメリットですが、総支払額が大きくなることは留意すべき点です。

②保険の補償内容や行事を必須の物だけに絞る

住宅ローンや火災保険は様々な商品があり内容も多岐にわたりますので、金額を調整しやすい項目です。何を重視するかは人によって異なりますから、譲れないポイントとそうでないポイントを見極めて、メリハリの利いた資金計画を作りましょう。

| ローン保証料 | 住宅ローンの中には、ローン保証料無料のものも存在します。また初めから無料ではなくても、頭金を多く入れることでローン保証が不要となるローンもあります。 |

|---|---|

| 火災保険料 | 様々な補償が一括でセットになっている保険ではなく、建物の構造や立地を確認した上で、必要なものだけ組み入れることで保険料を節約することができます。 |

| 地鎮祭・上棟式 | 伝統的な儀式ですが、家を建てるときに必ず行わなければならないというものではありません。また規模によっても費用は変わりますので、調整しやすい項目です。 |

高橋 良彰

高橋 良彰土地の神様を鎮める儀式である地鎮祭は、基本的に行ったほうが良いと思います。

上棟式は現場の大工や職人とコミュニケーションをとり親睦を深められる時間です。現場の大工や職人も建主の人柄が分かれば、難しい仕事であっても気持ちを込めて取り組んでくれるでしょう。

上棟式の規模は人それぞれですから無理のない範囲でかまわないと思いますが、気持ちを伝えることが大事です。

③補助金・助成金の利用を検討する

建てる家が国の省エネ性能基準を満たしている時や住宅ローンを利用する時などに、国の補助金・助成金制度を利用できる場合があります。上手に活用することができれば、本来の予算では諦めるしかなかった設備の導入なども可能になる場合がありますので、建築計画を立てる時には現在利用できる制度を一度は確認してみましょう。

ただし、国の補助金は一つの補助金を申請した場合、支援対象が同一の時は他の補助金を申請することはできません。複数の補助金の支援対象になっている場合、どの補助金を申請するのかしっかり考える必要があります。

高橋 良彰

高橋 良彰注意点として、補助金や助成金は魅力的ですが多くは先着順です。予算に組み込んで考えてみたけれど申請した時にはもう終わっていた、などということもありますから頼りすぎは禁物です。

また、補助金に間に合わせるために焦って計画を吟味しないまま契約をしてしまい、後で悔やむことがないようにしましょう。

2025年に利用できる補助金の例

以下は2025年に利用できる、国が行っている補助金の例です。

子育てグリーン住宅支援事業

| 対象者・対象住宅 | ■延床面積50㎡以上240㎡以下で、2024年11月22日以降に建築着工した、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅のいずれかに該当する住宅 ■GX志向型住宅の場合はすべての世帯、長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合は申請時に「子育て世帯(18歳未満の子供がいる)」または「若者夫婦世帯(申請時にどちらかが39歳以下)」である世帯 ■土砂災害特別警戒区域や災害危険区域などに立地しない住宅 |

|---|---|

| 補助される金額 | ■GX志向型住宅 160万円/戸 ■長期優良住宅 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合、100万円/戸 上記以外の場合、80万円/戸 ■ZEH水準住宅 住宅の新築にあわせ、建替前に居住していた住宅など建築主(その親族を含む)が所有する住宅を除却する場合、60万円/戸 上記以外の場合、40万円/戸 |

| 申し込み期限(予定) | 2025年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで) |

| ホームページ | 子育てグリーン住宅支援事業 |

GX(ジーエックス)・ZEH(ゼッチ)とは?

- GX(ジーエックス)

-

グリーン・トランスフォーメーションの略語で、化石燃料をできるだけ使わず、再生可能エネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のことです。

- ZEH(ゼッチ)

-

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語で、エネルギー収支をゼロ以下にする家という意味です。「家庭で使用するエネルギー」を「太陽光発電などで作るエネルギー」より少なくし、1年間で消費するエネルギーの量を実質的にゼロ以下にすることを目指します。

このほか、地方自治体単位でも補助金や助成金を出している場合があります。国の補助金は一つの支援対象に複数の補助金を申請することはできませんが、国の補助金と地方自治体の補助金は併用できるものもありますので、要件をよく確認しましょう。

住宅ローン減税

一定の条件を満たす必要がありますが、住宅ローンに対しては国が住宅ローン減税という減税制度を設けています。無理のない負担での住宅確保を促進するための制度で、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築などをした場合、年末のローン残高の0.7%が所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除されます。

高橋 良彰

高橋 良彰住宅ローンの金利や年収・借入金額にもよりますが、住宅ローンの利子返済金額よりも住宅ローン減税による控除金額の方が大きくなる場合もあります。

条件に当てはまっている場合は積極的に活用しましょう。

諸費用の内容をしっかり把握して、理想の注文住宅を

諸費用の内容を把握することは、注文住宅を建てる上で重要なポイントです。内訳を知っているのと知らないのとでは、家づくりのプランや資金計画に大きな差が生じる可能性があります。予算を適切に見積もり、十分な資金計画を立てることで、理想の家づくりを実現することができます。

諸費用は会社によってかかる金額が異なるほか、交渉によっては安くなることもあるため、少しでも安くしたいと考えている場合は建築会社に相談するという方法もあります。

しかし、きちんと施工を行うために必要不可欠な費用も入っているため、安ければ安いほど良いというわけではありません。内容で気になる点があれば積極的に質問するなどして、疑問点を解決しながら話を進めていくことが、納得して費用を支払うためにも重要です。

また、予期せぬ出費に備えるためにも、余裕をもった予算計画を立てることが重要です。引越し費用や家具・家電の購入費用なども考慮しておく必要があります。しっかりと準備をして、理想の家づくりを目指しましょう!

高橋 良彰

高橋 良彰諸費用はわかりづらい内容のものが多いですが、予算を組むときに把握しておきたい内容でもあります。わからないところは積極的に建築会社へ質問しましょう。

概算値が多くなるとは思いますが、建築会社によっては諸費用も含めた予算表を用意してくれるところもあります。

諸費用の計算

- 不動産取得税:総務省ホームページ

- 印紙税:国税庁ホームページ

- 登録免許税:国税庁ホームページ

- 仲介手数料:国土交通省ホームページ

補助金・助成金

- 子育てグリーン住宅支援事業:国土交通省事業紹介ページ

- 戸建住宅ZEH化等支援事業:SIIウェブサイト

- サステナブル建築物等先導事業(省CO2先導型)LCCM戸建住宅部門:事業公式サイト

土地の価格情報を調べるのに便利なサイト

- 土地情報検索システム:不動産の取引価格、地価公示・都道府県地価調査の価格を検索することができる国土交通省のWEBサイト

イエココロのWEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、群馬・栃木・宮城・山形を中心とした工務店情報やモデルハウス情報のほか、多数の「建築実例」を紹介しています。お近くにお住まいの方は、ぜひチェックしてください。

IECOCORO編集部

群馬・栃木・宮城・山形で注文住宅の情報誌「IECOCORO(イエココロ)」を発行する編集部。WEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、地域の工務店情報のほか、多数の建築実例とイベント情報を紹介しています。