注文住宅を建てたいけれど、土地を持っていないので流れや予算に不安があるという人も多いのではないでしょうか。土地なしで注文住宅を建築する場合、土地がある場合と比べて工程が多くなり、住宅ローンの組み方も複雑になります。流れを把握していないと、思わぬ追加費用が掛かってしまうこともあるかもしれません。

本記事では、土地なしで注文住宅を建てる時の流れの解説から注文住宅を建てる時の費用と予算配分、土地の探し方や住みたい場所に土地がない時の考え方までご紹介します。ぜひ土地なしで注文住宅を検討する時の参考にしてください。

IECOCORO編集部

群馬・栃木・宮城で注文住宅の情報誌「IECOCORO(イエココロ)」を発行する編集部。WEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、地域の工務店情報のほか、多数の建築実例とイベント情報を紹介しています。

土地なしでも注文住宅は建てられる?

土地なしでも注文住宅を建てることは可能

土地を持っていなくても、注文住宅を建築することは可能です。ただし、通常の家を建てる工程に「土地を探して購入する」という手順が追加されるため、その分時間と費用がかかります。

土地探しから始める場合、時間をかけすぎて家を建てるまでの期間が長くなりすぎないよう注意しましょう。希望の土地が見つからない時は、家族と話し合ったり、家と土地にかける費用の比率を調整したりして条件を見直す必要があります。

土地探しのアプローチ別メリット・デメリット

土地を探す手順には、主に2つのアプローチがあります。

1つ目は「建築会社を先に決めてから土地を探す」方法、2つ目は「土地を先に決めてから建築会社を選ぶ」方法です。それぞれ、以下のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット | デメリット | |

| 建築会社を先に決める | 全体の予算が明確になる 建物の自由度が高い 建築会社に土地探しをサポートしてもらえる | 土地の選択肢が全体の予算や建物に合わせて限定される 建物に合った理想の土地が見つからないリスクがある |

| 土地を先に決める | こだわりの立地を確保できる 環境を確実に選べる 建築会社の選択肢が広がる | 建物の自由度が土地に合わせて限定される 全体の予算がわかりづらく、土地にお金をかけすぎてしまうリスクがある 建築まで期間が空くと、住んでいない土地に維持費がかかる |

どちらの方法を選んだ方が良いかは優先する条件にもよりますが、建築会社のサポートを受けながら土地探しができる点から、全体の傾向としては建築会社を先に決める人が多いようです。

なお、通常住宅ローンは建物に対して抵当権を設定して融資を行うため、土地単独では住宅ローンを利用することができません。「人気のあるエリアで早めに土地を押さえておきたいけれど、土地の購入にも住宅ローンを利用したい」と考えている場合、「土地先行融資」などの仕組みがあるローンを利用しましょう。ただし、この場合でも建物の建築プランはある程度決まっている必要があります。

それぞれのアプローチが向いている人の特徴

2つの方法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自分がどちらを選ぶべきかわからないという人もいるのではないでしょうか。

建築会社を先に決めた方が良い人、土地を先に決めた方が良い人にはそれぞれ以下のような特徴があります。

| 土地の探し方 | 向いている人の特徴 |

| 建築会社を先に決める | 建物の性能やデザインにこだわりがある 予算管理を重視する エリアに強いこだわりがない |

| 土地を先に決める | 特定のエリアにこだわりがある 学区や通勤など、立地条件が最優先 建物は土地に合わせる形で問題ない |

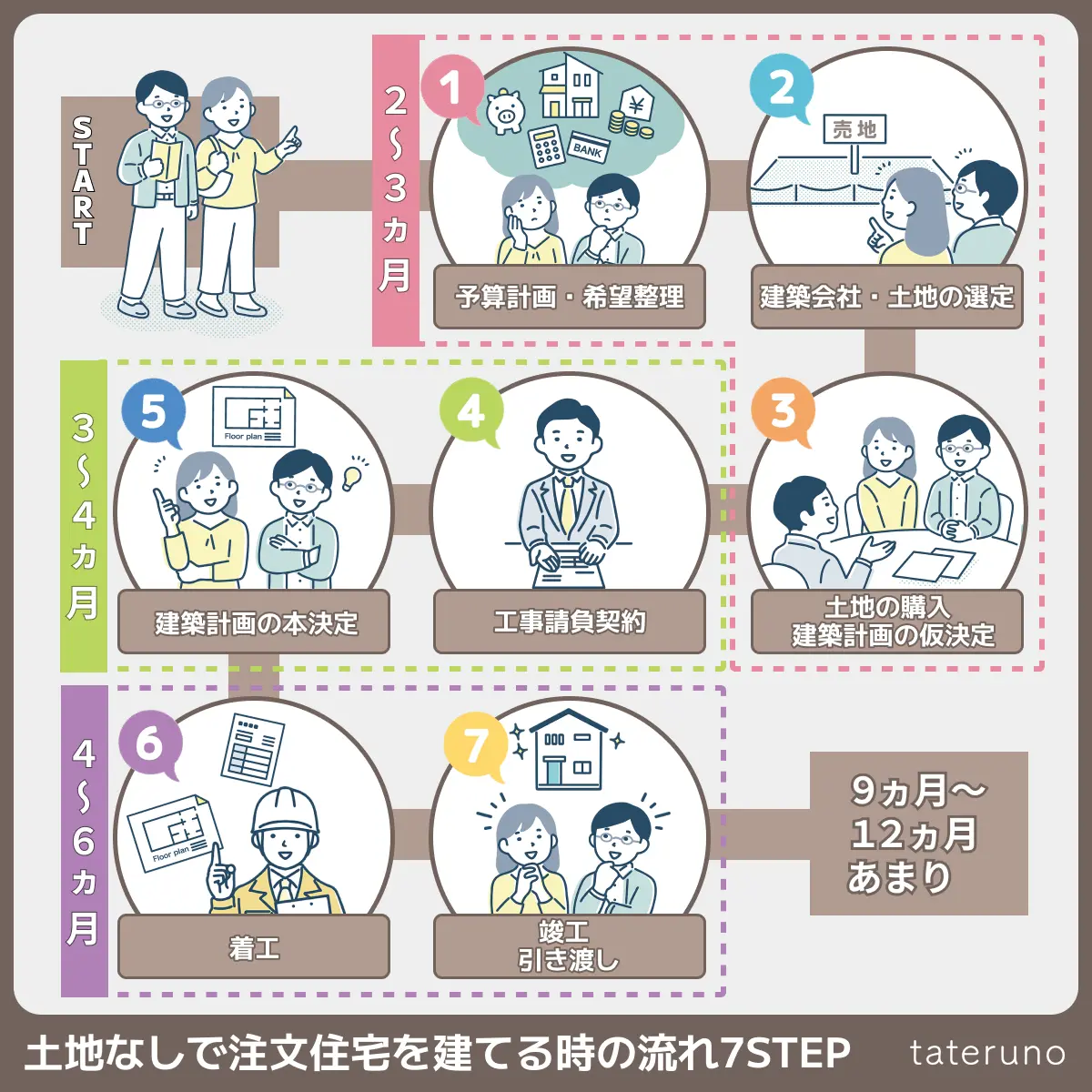

どちらの方法を選んだとしても、フルオーダーの注文住宅であれば、一般的に計画・準備から引渡しまで9ヶ月~1年あまりかかります。次章で、全体の期間と流れを7STEPに分けて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

土地なしで注文住宅を建てる時の期間と流れを7STEPで解説

フルオーダーの注文住宅は、計画の検討から竣工・引渡しまでには9ヶ月~1年あまりかかると言われています。以下で紹介するのは一般的な引き渡しまでのスケジュールです。ただし、注文住宅の建設期間は条件次第で変動しますので、あくまで目安として参考にしてください。

STEP1:

予算計画・希望整理

- 予算計画を立てる

- 住宅への希望を整理する

▶

詳しく見る

STEP1: 予算計画・希望整理

- 予算計画を立てる

- 住宅への希望を整理する

予算計画を立てる

まずは予算を決めて資金計画を立てます。注文住宅の建物部分にかかる費用は「本体工事費+付帯工事費+諸費用」から成り、一般的には住宅ローンを通じてこれらの費用を支払います。予算を計画する時には、注文住宅にかかる費用と土地にかかる費用、住宅ローンで借りられる金額を把握する必要があります。

住宅への希望を整理する

どんな家を建てたいのかを具体的に考えます。間取りの事例を参考にして理想的な間取りを考える・新しい住宅地を散策して外観デザインのアイデアを得る・家族で意見を出し合って重要なポイントをメモするなど、注文住宅に対する希望を整理してイメージを固めましょう。

STEP2:

建築会社・土地の選定

- 土地を探す

- 建築会社を探す

▶

詳しく見る

STEP2: 建築会社・土地の選定

- 土地を探す

- 建築会社を探す

土地を探す

予算と建てたい家のイメージが固まったら、土地を探します。通勤や通学の利便性、公共施設へのアクセス、将来のことも考えた住環境など、重視するポイントをはっきりさせると探しやすいでしょう。土地を探す時は、不動産仲介会社に依頼するなどして先に土地を探す方法と、先に建築会社を決めてからその会社に相談して土地を探してもらう方法があります。

建築会社を探す

実際に家を建ててもらう建築会社をどこにするか検討します。有名な会社だけではなく、いろいろな会社を比較した方が良いでしょう。モデルハウスを実際に見ることができる総合住宅展示場を巡るのも参考になります。しかし1日で2~3社程度しか見学できないこともあるため、資料請求やインターネットでの情報収集を通じて目星をつけてから見学するのが良いでしょう。

STEP3:

建築計画の仮決定・土地の購入

- 建築計画の打ち合わせ・仮決定

- 建築会社からの見積もりの提示

- 建築会社の決定

- 土地の購入(土地のローン審査・契約)

▶

詳しく見る

STEP3: 建築計画の仮決定・土地の購入

- 建築計画の打ち合わせ・仮決定

- 建築会社からの見積もりの提示

- 建築会社の決定

- 土地の購入(土地のローン審査・契約)

建築計画の打ち合わせ・仮決定

建築会社の担当者と打ち合わせをし、希望に沿った仮プランを提案してもらいます。要望を正確に伝えないと、後で予想以上の追加費用が発生する可能性があるため、間取りや設備の希望を一覧にして話し合いを円滑に進められるよう準備をしましょう。複数の会社を比較する際には、間取りの提案力・デザイン性・耐震性・断熱性・遮音性などに注意して比較検討しましょう。

建築会社からの見積もりの提示

建築会社に仮プランの見積もりを出してもらいます。見積もりは建築会社によって項目が異なるため、含まれる費用の内訳をしっかりと確認しましょう。他社より安く感じても、後で追加料金が発生する可能性もありますから、単純に合計金額が低いという理由だけで選ぶのは危険です。

建築会社の決定

仮プランの内容や見積もりを比較検討して、どこの会社と契約するのか決定します。アフターサービスや保証制度、将来の修繕費用も各社で異なるため、これらもしっかり確認しておきましょう

土地の購入(土地のローン審査・契約)

土地を持っていない場合、多くの人はこの段階で土地を購入します。土地も含めて住宅ローンを組む場合は、この時に住宅とセットにしてローン審査を申し込みましょう。まず、必要な費用の概算を金融機関に提出して、住宅ローンの仮審査を受けます。その後、ローンの本審査を受けて通過すれば、建物の完成・引き渡しとともに融資が実行され、住宅ローンの返済が始まります。

STEP4:

工事請負契約

- 建築会社と工事請負契約を結ぶ

▶

詳しく見る

STEP4: 工事請負契約

- 建築会社と工事請負契約を結ぶ

建築会社と工事請負契約を結ぶ

選定した建築会社と、注文住宅の工事請負契約を締結します。後々の追加費用を避けるためにも、希望する仕様や設備が契約に含まれていることを必ず確認しましょう。また、この時に手付金として建築費の最大10%の申込金を支払う必要がある場合もありますので、キャンセル時の申込金の扱いや対処方法についても担当者に確認しておきましょう。

STEP5:

建築計画の本決定

- 本プラン決定

- 建築確認申請

- 地盤調査

- 建物のローン審査・契約

▶

詳しく見る

STEP5: 建築計画の本決定

- 本プラン決定

- 建築確認申請

- 地盤調査

- 建物のローン審査・契約

本プラン決定

工事請負契約を結んだら、プランを細部まで確定し、市町村に建築確認申請をします。建築確認申請後には変更できない部分もあるため、変更可能な範囲を事前に確認しておきましょう。

建築確認申請

住宅工事を始める前には、計画した住宅が法令に適合しているかを審査する「建築確認」を市区町村に申請し、承認を受けなければなりません。また、承認後にプランに変更が生じる場合は変更契約を締結する必要があります。この時、窓の位置や大きさを変更する場合などは、改めて建築確認申請を行うため、追加の費用が発生するとともに工期も延長します。

地盤調査

建築プランが確定したら、土地に対して簡易的な地盤調査を行います。土地の地盤が弱い場合、地盤改良工事が必要になりますので、見積もりを取得しておきましょう。

建物のローン審査・契約

土地の購入に住宅ローンを利用せず、建物部分だけでローンを組む場合、本プランが決定した段階で金融機関を選んでローンの仮審査を受けます。仮審査を通過し、建築確認が承認されると、本審査に進んで正式な住宅ローン契約を結ぶことになります。

STEP6:

着工

- 工事の着工

- 地鎮祭・上棟式

▶

詳しく見る

STEP6: 着工

- 工事の着工

- 地鎮祭・上棟式

工事の着工

建築確認が済んで「建築確認済証」が交付されると、新築工事が着工します。工事中は、建築現場で進捗状況のチェックや疑問点の確認ができます。ただし、工事の進行に影響を及ぼさないように注意して行動しましょう。

地鎮祭・上棟式

着工前に安全祈願として地鎮祭を行ったり、骨組み完成後に上棟式を行ったりします。開催の有無や規模などは施主が決めますが、地域によって風習は異なるため、建築会社の担当者に確認してみましょう。

STEP7:

竣工・引き渡し

- 竣工

- 最終チェック

- 引き渡し

▶

詳しく見る

STEP7: 竣工・引き渡し

- 竣工

- 最終チェック

- 引き渡し

竣工

建物が完成(竣工)したら、市区町村による完了検査を受けます。この検査では、建築確認で申請した計画に基づいて、建物が適切に建てられているか確認され、検査済証が発行されます。

最終チェック

建物の引き渡し前には、施主が立ち会って最終的なチェックを行います。設備の不具合や傷などがないかを確認し、気になる点があれば修正や調整を依頼しましょう。

引き渡し

最終的な修正や調整が行われた後、正式に引き渡しが行われます。この段階で建物の所有権が施主に移り、新居に住める状態となります。

なお、注文住宅にはすべてを自分で決めるフルオーダーだけでなく、決まった型の中で一部をカスタマイズするセミオーダーや、決められたいくつかのプランから選択する規格(企画)型という選択肢もあります。自由度は下がりますが、打ち合わせや工事の期間が短縮されるので、入居したい日が決まっている場合は検討してみましょう。

土地なしで注文住宅を建てる場合の費用と予算配分

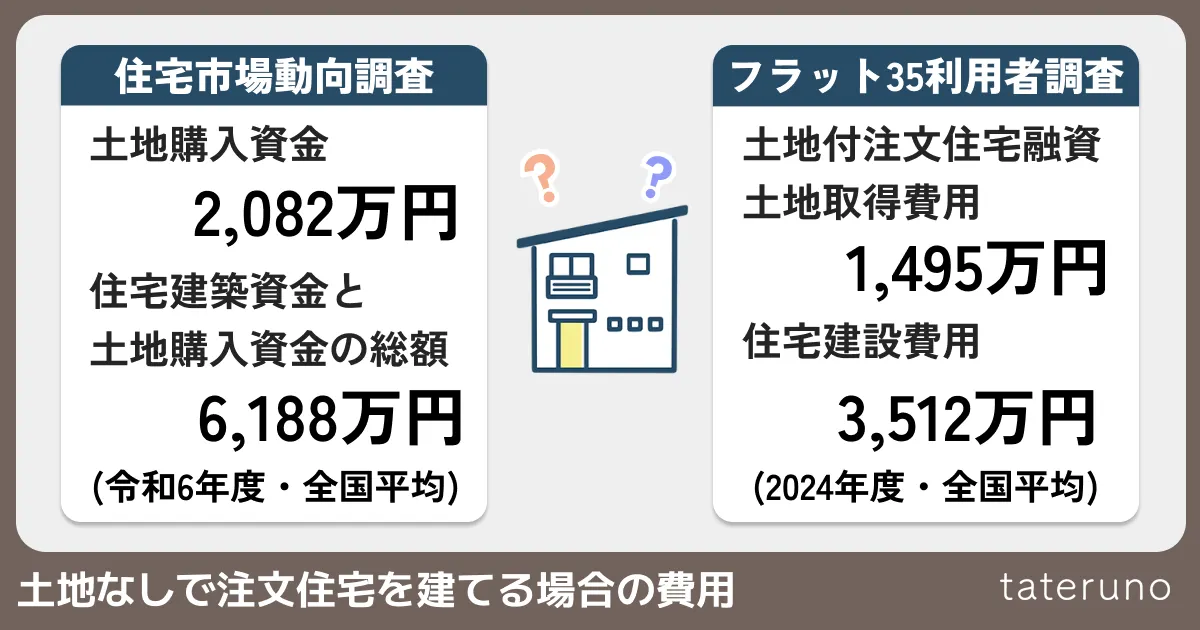

全国平均はいくら?土地+建物の費用目安

国土交通省の令和6年度住宅市場動向調査によると、注文住宅の建築にあたり土地を購入した場合の土地購入資金の平均価格は2,082万円、住宅建築資金と土地購入資金の総額の平均価格は6,188万円です。

| 注文住宅の住宅建築資金 (土地購入資金を除く) | 4,695万円 | 4,588万円(新築) |

| 5,214万円(建て替え) | ||

| 土地購入資金 | 2,082万円 | |

| 住宅建築資金と土地購入資金の総額 | 6,188万円 | |

一方、住宅金融支援機構の2024年度フラット35利用者調査では、注文住宅(建物のみ)の建設費用は全国平均で3,932万円、土地付き注文住宅の建物部分の建設費用は全国平均で3,512万円、土地取得費用は全国平均で1,495万円となっています。

| 費用の内容 | 注文住宅(建物のみ) | 土地付き注文住宅 |

| 住宅建設費用 | 3,932万円 | 3,512万円 |

| 土地取得費用 | ー | 1,495万円 |

フラット35の利用者調査では全国平均の他、首都圏・近畿圏・東海圏・その他に分けたデータも見ることができます。以下は土地付き注文住宅の地域別の平均データです。

| 地域 | 土地取得費用の平均 | 住宅建設費用の平均 |

| 全国 | 1,495万円 | 3,512万円 |

| 首都圏 | 2,285万円 | 3,505万円 |

| 近畿圏 | 1,826万円 | 3,366万円 |

| 東海圏 | 1,359万円 | 3,615万円 |

| その他 | 985万円 | 3,549万円 |

地域別に見た時、住宅の建設費用に大きな差はありませんが、土地の値段にはかなり差があることがわかります。自分が住宅の建設を考えている地域の地価が高すぎると感じた場合は、地域の再検討も視野に入れた方が良いでしょう。

土地と住宅の予算配分の目安は?

土地なしで注文住宅を建てる場合、すべての予算の中で土地にかける費用と住宅にかける費用をどのように配分するかも決めなくてはなりません。

一般的に、土地取得費用と住宅建設費用の比率は4:6~3:7程度が良いと言われています。2024年度フラット35利用者調査においても、土地取得費用と住宅建設費用の比率は全国平均で1,495万円:3,512万円で、おおよそ3:7になります。

ただし、土地の値段は地域によってかなり変わってきます。また、注文住宅の建築において何を重視するかも人によって違いますから、自分は何が譲れないポイントであるかをしっかりと見極めて配分を考えましょう。

住宅ローンを借りる時、頭金はいくら必要?

どれくらいの頭金が必要かは人によりますが、国土交通省の令和6年度住宅市場動向調査によれば、注文住宅を建てた人の土地購入費用と住宅購入費用を合わせた金額の中での自己資金の平均は1,992万円、自己資金比率の平均は32.2%となっています。

| 費用総額(平均) | 自己資金(平均) | 自己資金比率(平均) | |

| 土地購入費用 | 2,082万円 | 847万円 | 40.7% |

| 住宅購入費用 (新築) | 4,588万円 | 1,611万円 | 35.1% |

| 住宅購入費用 (建て替え) | 5,214万円 | 2,979万円 | 57.1% |

| 土地購入費用 +住宅購入費用 | 6,188万円 | 1,992万円 | 32.2% |

一般的には、頭金は住宅購入金額の10~20%程度用意できると良いと言われています。現在では条件を満たせば頭金なしで借りられる住宅ローンなども出てきていますが、住宅を建てる時のことだけでなく、後々の生活のこともしっかりと考えて計画を立てましょう。

土地の探し方と住みたい場所に土地がない時の考え方

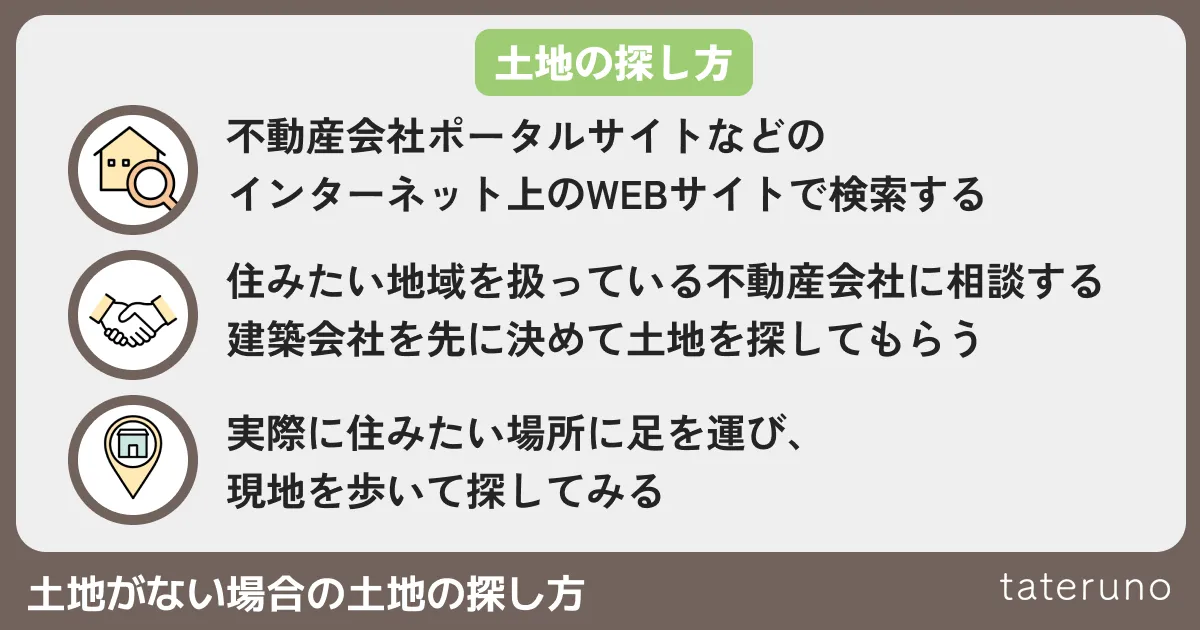

土地の探し方

注文住宅を建てるための土地を探す場合、住みたい地域を扱っている不動産会社に相談するか、建築会社を先に決めて建築会社に土地を探してもらうのが一般的です。

不動産会社や建築会社に相談する前に個人で下調べをしたい場合、主な手段は以下になります。

| 実際に売り出されている土地を検索したい場合 | |

| 不動産会社ポータルサイト | 各不動産会社が自社で扱っている不動産を掲載しているウェブサイトです。サイトによって物件数は異なりますが、住みたい地域の売り出されている土地をわかりやすく知ることができます。 |

| 例:「SUUMO」「LIFULL HOME’S」「アットホーム」など | |

| 不動産ジャパン | 公益財団法人不動産流通推進センターが管理・運営する総合不動産情報サイトです。不動産流通4団体から提供される不動産物件情報・不動産会社情報を公開しています。 |

| 空き家・空き地バンク | 国が公募・選定した会社が運用しているウェブサイトで、各自治体の空き家や空き地情報が集約されています。価格が相場よりも安く設定されている物件が多いです。 |

| 住みたい地域の相場を知りたい場合 | |

| 不動産情報ライブラリ | 国土交通省の提供しているウェブサイトで、不動産の取引価格や地価公示・都道府県地価調査の価格を検索して調べることができます。 |

住みたい場所に土地がない時の考え方

インターネットの検索では希望する条件の土地がなかったのに、現地に行ってみたら良い土地があったという場合があります。不動産会社は自社で扱っているすべての土地の情報をウェブサイトに載せているわけではありません。

未公開土地と非公開土地

インターネット上の不動産ポータルサイトに公開されていない土地には、今後公開される可能性がある「未公開土地」と、将来的にも公開されない「非公開土地」があります。土地が未公開・非公開となる理由は様々で、単に公開準備中であるだけのものや、売主のプライバシー保護などの事情があるもの、好条件のため公開せずとも買い手がつくと考えられているものなどがあります。

このような土地は一般に知られていないため競争率が低く、好条件の土地に出会える可能性が高いですが、同時に情報を手に入れる難易度も高くなっています。

インターネット上に公開されていない土地の情報の入手法

未公開土地や非公開土地の情報を手に入れるためには、不動産会社に直接相談したり、実際に住みたい場所に足を運び現地を歩いて探してみたりする方法が効果的です。また、指定した不動産情報を一括で取り寄せるサービスなどの中には、未公開土地の情報を含んでいるものもあります。

ただし、これらを行っても希望の土地が見つからないことはありますので、その場合は条件を緩和することも必要です。

土地を安く買いたい場合の考え方

注文住宅の建築にあたって土地も購入する必要がある場合、少しでも土地にかける費用を抑えたいという人も多いのではないでしょうか。土地を安く買いたい場合、以下のような考え方があります。

一般的に人気がある条件を外す

一般的に、以下の3つの条件を満たす土地は人気があり、値段も高くなります。

- ①土地の形が家を建てやすい四角形の整形地

-

土地が三角形や凹凸(おうとつ)が多い形をしていると、住宅を建てるとき活用できない場所が出てきたり、間取りを工夫したりする必要があります。四角形の整形地なら土地に合わせて間取りを工夫する必要がないため、常に需要が高いです。

- ②日当たりや風通しが良い

-

日当たりや風通しは、快適な住生活のために重視する人が多いです。特に南側が道路に面している土地は人気があります。

- ③交通の便が良い

-

駅やバス停、商業施設が近くにあり、利用しやすい立地は生活に便利なので人気が高いです。特に駅からの距離は、通勤・通学に公共交通機関を利用する人にとって重要な指標となります。

上記のような条件に当てはまる土地は買い手がたくさんいますので、価格も高騰します。逆に言えば、これらの中から自分が重視しない条件を外せば、値段を抑えて希望条件を満たす土地を買うことができるでしょう。

分譲地の売れ残りを探す

土地を安く買いたい場合、分譲地の売れ残りを探すという方法もあります。分譲地はもともと売却目的で一帯を整備しているため、一部の区画のみ売れ残ってしまった場合は売り切るために価格を下げることがあり、通常より安く購入できる可能性が高いです。

地域を変える

土地の値段は、地域によって大きく変動します。住みたい地域の土地の値段が高すぎる場合は、地域を変えると同じような条件の安い土地が手に入るかもしれません。

安くてもやめておいた方が良い土地

いくら安くても、以下のような条件の土地は、特別な事情がない限りやめておいた方が良いでしょう。

- ①地盤が弱い

-

地盤が良くない土地は、住宅を建築する時に地盤改良工事が必要になる可能性があります。地盤の状況によりますが、場合によっては100万円以上かかってしまう場合もありますから注意が必要です。

- ②災害リスクが高い

-

例えば、頻繁に浸水被害がある土地は、浸水対策に余計な費用がかかる可能性がありますし、山の近くでは土砂災害に巻き込まれる危険があります。土地の災害情報については国土交通省の運営するハザードマップポータルサイトで調べることができますので、一度は目を通しておくと良いでしょう。

- ③治安が良くない

-

希望通りの注文住宅が建てられたとしても、安心できない場所では快適な生活は送れません。土地の購入を検討する時は、各都道府県警察のホームページで公開されている犯罪情報発生マップなどを参考にしたり、実際にその土地の周辺を自分で歩いて確認したりすると良いでしょう。

建築条件付きの土地のメリットと注意点

土地を探していると、「建築条件付き」と書かれた土地を目にすることがあります。このような土地における「条件」は、主に以下の2つです。

- 住宅を建築する時に特定の建築会社と契約する

- 一定期間内に建築を完了させる

建築条件付きの土地は、周りの同じような立地の土地と比べて安く買える場合があります。また、家を建てる時に重視するのが立地であり、建築会社に対して特段の希望がない場合は建築会社を決める手間が省けるでしょう。

一方で、一定期間内に間取りや仕様を決めなければならないため、建築計画を十分に吟味できない可能性があります。また、建築会社が決まっていると他社で見積もりが取れないため、住宅の価格に対して納得感が得られないかもしれません。

建築条件付きの土地を購入する時は、これらの特徴を踏まえた上で自分たちに合っているか十分に検討しましょう。

土地を含めた注文住宅の費用の支払いスケジュール【住宅ローン利用】

土地なしで注文住宅を建てる場合、特に注意しなければならないのが費用の支払いスケジュールと住宅ローンの組み方です。

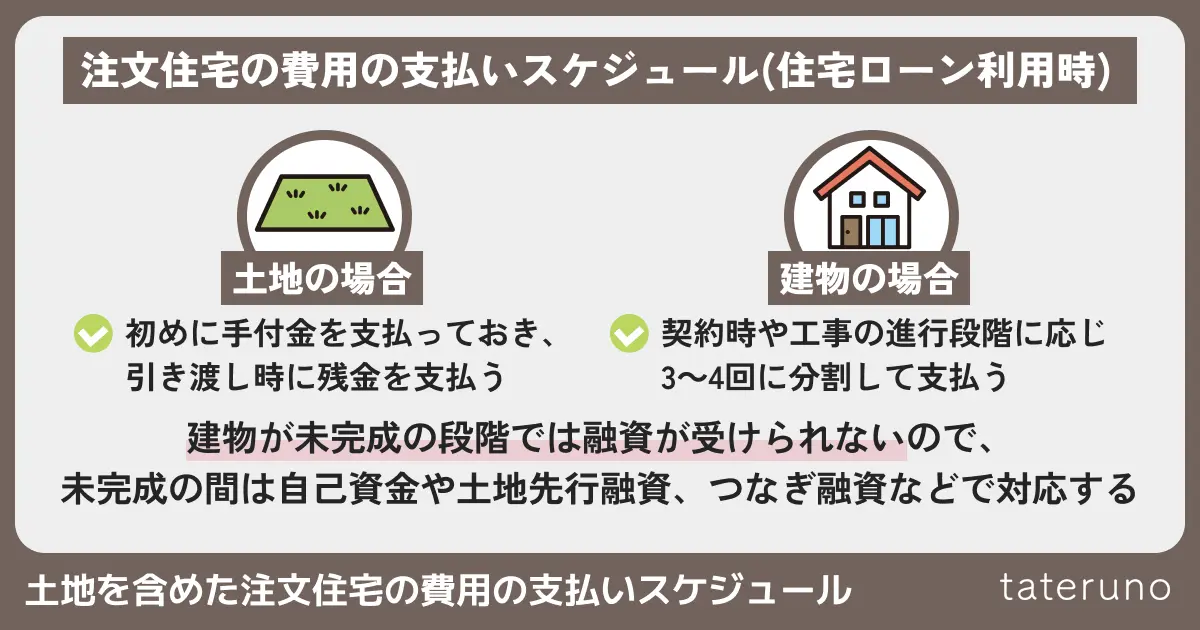

土地を含めた費用の支払いスケジュール

土地の購入費用は手元に資金がある場合は一括で支払うことが可能ですが、ローンで借り入れをする場合は初めに手付金として売買代金の5~10%程度の金額を支払っておき、ローンの審査が通って融資が受けられるようになったら残金を支払います。

建物の建築費用は、3~4回に分割して支払うのが一般的です。支払い条件は建築会社によって異なりますが、以下に一例をあげます。

| 工事請負 契約時 | 申込金 (手付金) | 建築費用の約10% |

| 着工時 | 中間金 | 建築費用の約30% |

| 上棟時 | 建築費用の約30% | |

| 竣工時 | 残代金 | 建築費用の約30% |

上記の例では、仮に住宅の建築費用が3,000万円の場合、工事請負契約時にまず300万円を支払い、着工・上棟・竣工時の各タイミングでそれぞれ900万円を支払うことになります。

住宅ローンを利用して支払いを行う場合、原則として完成した建物の引き渡し時に融資が開始されます。工事請負契約時~上棟時の費用を建築会社に支払う時点では建物は完成していませんので、この段階では住宅ローンからの融資は受けられないということになります。

この期間分の支払いを自己資金で用意できない場合には、「つなぎ融資」や「分割融資」を利用することになります。

土地を含めた住宅ローンの組み方

土地の購入だけに住宅ローンを利用することはできませんが、住宅の購入に利用するローンに土地を含めることは可能です。土地の購入に住宅ローンを利用したい場合、①土地と住宅のローンを二本立てで利用する方法と②土地と住宅のローンを一本化して利用する方法があります。

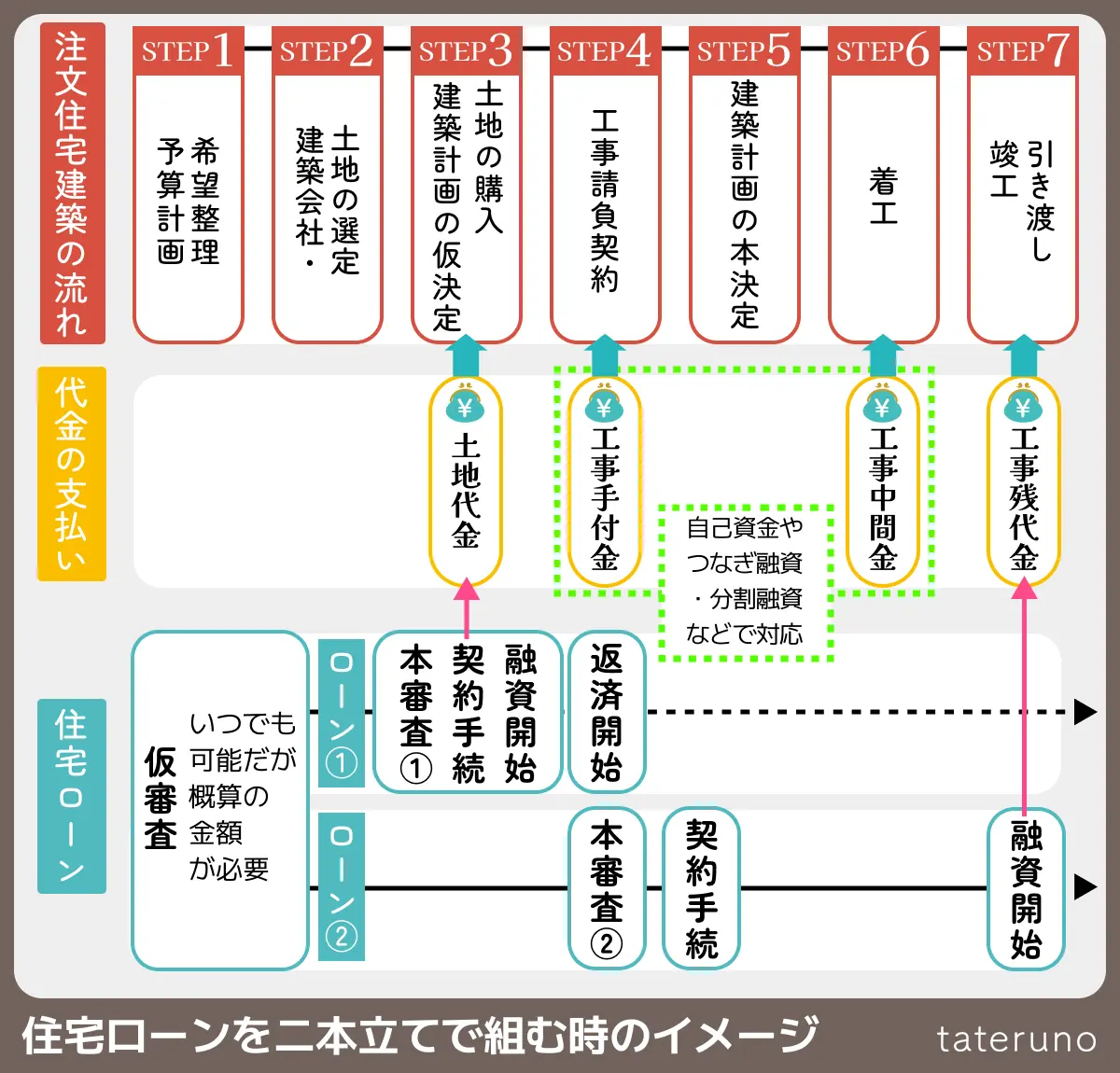

①土地と住宅のローンを二本立てで利用する

土地と住宅のそれぞれに対して住宅ローンを組むことを「二本立て」もしくは「土地先行融資」と言います。住宅ローンを二本立てにすると、土地購入費用が先に融資されるため自己資金の用意が少なくて済みます。また、条件を満たせば土地購入費用分も住宅ローン減税の対象になります。

一方で、ローン本審査と契約手続きが2回必要で、諸費用も2回分かかります。また、土地の融資には土地を担保とするための抵当権の設定が必要です。

- 土地の購入費が土地購入時に先行して融資されるため、用意する自己資金が少なくて済む

- 条件を満たせば土地購入費にも住宅ローン減税制度が適用される

- 申請手続きや審査が2回必要になり、諸費用も2回分かかる

- 土地の融資時には土地を担保にするための抵当権の設定が必要

- ローンの返済が土地引き渡し段階でスタートする

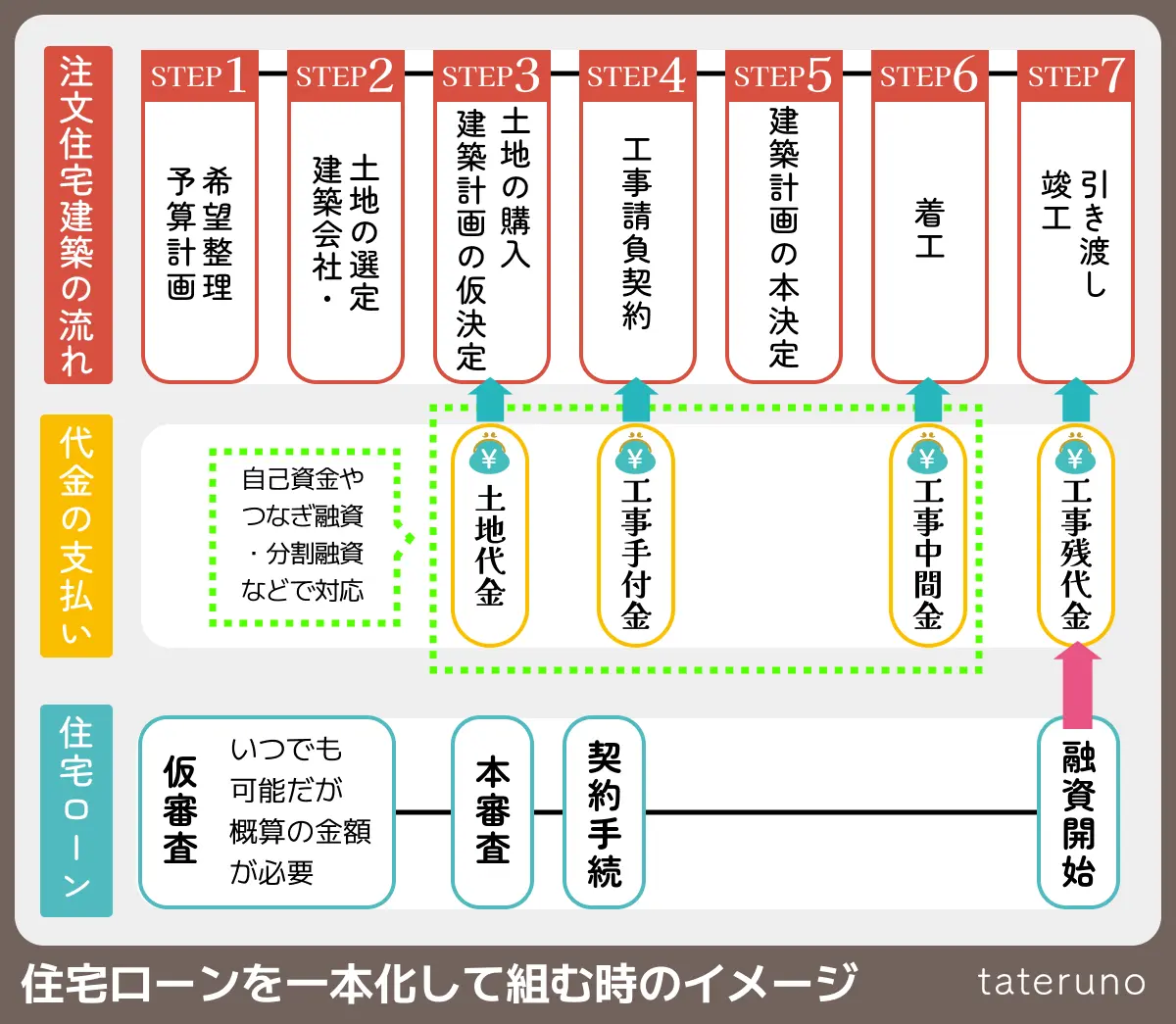

②土地と住宅のローンを一本化して利用する

土地と住宅のローンを一本化して利用すると、手続きや返済がまとめて行われるため手間が減ってわかりやすくなり、諸費用も抑えられます。

一方で融資は建物が完成した後にまとめて実行されるため、融資開始前の土地購入費と住宅建築費の7割程度の支払いは自己資金、またはつなぎ融資・分割融資などで支払う必要があります。

- 申込手続き・返済が一本化されてわかりやすくなり、手間が省ける

- ローンにかかる諸費用が1回分で済む

- 融資が開始されるのは住宅が引き渡された後

- 融資が開始されるまでに発生する支払いは、自己資金またはつなぎ融資・分割融資などで対応する必要がある

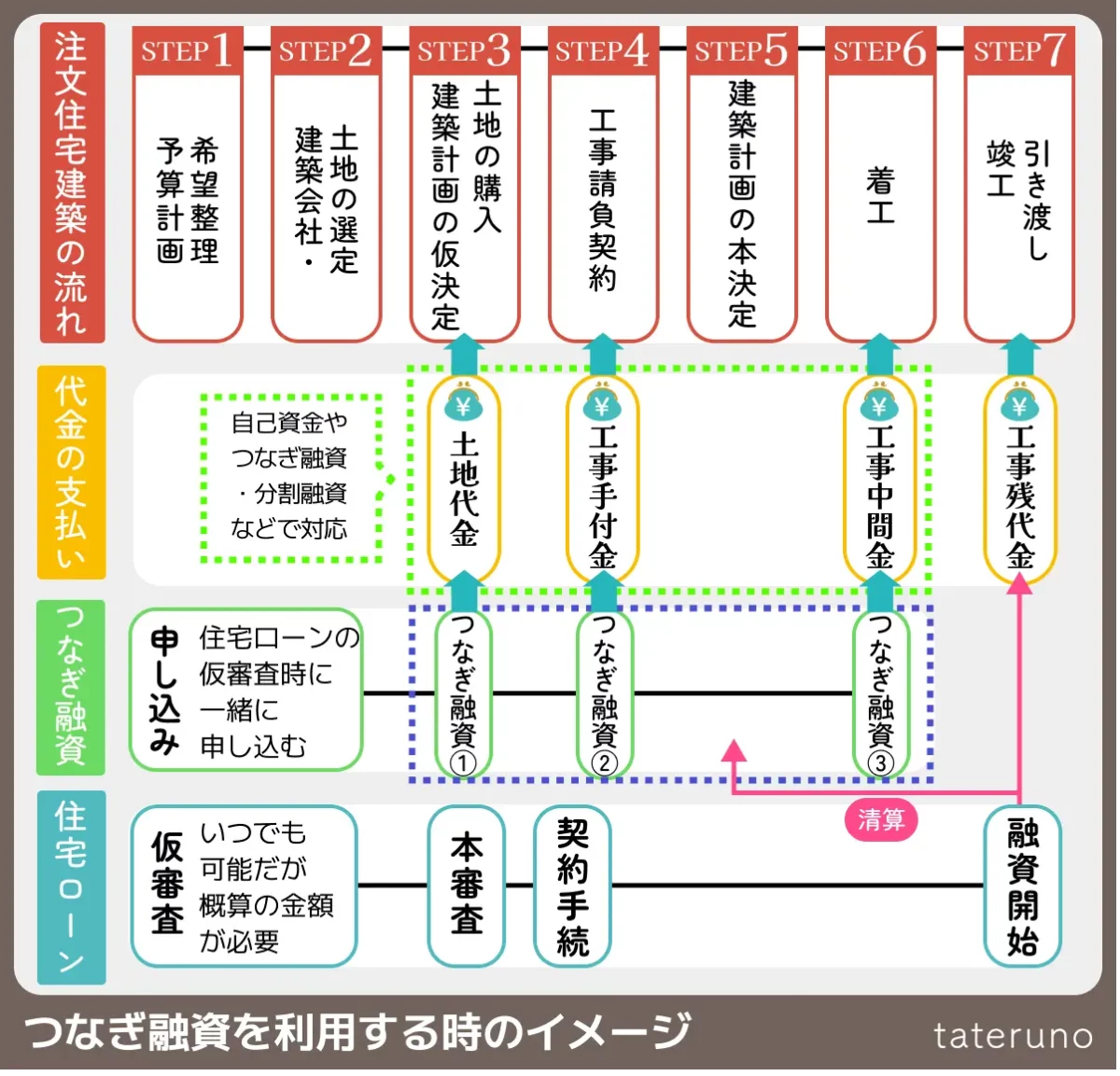

つなぎ融資と分割融資

住宅ローンを二本立てで組んでも一本化して組んでも、融資がない期間の支払いは発生します。この期間の支払いについては自己資金で賄いますが、自己資金では足りない場合はつなぎ融資や分割融資で対応します。

つなぎ融資

つなぎ融資とは、住宅ローンの契約から融資実行までの間に発生する支払いに対して利用する融資方法です。融資期間は最長1年程度で、担保は必要ないことがほとんどです。自己資金が不足していても注文住宅を購入できますが、一般的に住宅ローン金利が1%以下なのに対してつなぎ融資の金利は約2〜3%と高めに設定されています。また、別途事務手続きや手数料が必要です。

つなぎ融資は日常生活で聞くことが少ない用語です。字面だけ見てもどのようなものかわかりづらいですし、金融関係の事件のニュースなどで見聞きした結果悪いイメージがある方もいるかもしれません。

しかしつなぎ融資は金融機関が提供するきちんとした融資の一つであり、敬遠する必要があるものではありません。金利は高めですが当面の自己資金が少なくても注文住宅を建てることが可能になる融資ですので、予算計画を立てる上でつなぎ融資の利用を視野に入れておくと選択肢が広がります。

分割融資

分割融資は、住宅ローンの融資額を分割して実行する融資方法です。つなぎ融資とは異なり、この方法では住宅ローンを分けて受けるため、金利は住宅ローンと変わりません。また、条件を満たせば住宅ローン減税制度の対象となります。メリットが大きい方法ですが、分割融資を行っている金融機関は限られます。

全体の流れを把握しておくと焦らずに対応できる

土地なしで注文住宅を建てる場合、土地がある場合と比べて注文住宅を建てるまでの工程が増えて複雑になります。土地と建物にかける費用の配分をどうするか、住宅ローンはどのような組み方が良いのかなど考えることも増え、戸惑うこともあるかもしれません。

しかし、全体の流れをあらかじめ把握してしっかりと計画を立てておけば、慌てることなく対応できます。ぜひ、本記事を参考に、理想の家づくりの計画を考えてみてください。

- 国土交通省「令和6年度住宅市場動向調査_報告書」

- 住宅金融支援機構「2024年度フラット35利用者調査」

イエココロのWEBサイト「自慢の注文住宅集めました。」では、群馬・栃木・宮城・山形を中心とした工務店情報やモデルハウス情報のほか、多数の「建築実例」を紹介しています。お近くにお住まいの方は、ぜひチェックしてください。